あなたのそばの設備協会

-

2026/02/24

- 10月米国ニューオーリンズ開催のAMFP(IFHE)国際学会 Call for Presentations(発表者募集)のご案内

- 2026/01/16

- 「あなたのそばの設備協会」医用テレメータの電波管理実践ガイドが公表されました!

- 2025/12/03

- 第54回 日本医療福祉設備学会 閉幕しました

- 2025/11/12

- 会誌「病院設備」冊子版配布の廃止に伴う電子版配信についてのご案内

- 2025/10/28

- 看護の視点が変える医療環境 第54回日本医療福祉設備学会

- 2025/10/09

- 認定ホスピタルエンジニア(CHE)試験受付開始しています! 11月の学会では過去問分析も!

- 2025/09/24

- あなたのそばの設備協会「第54回 日本医療福祉設備学会(11/28・29開催) 絶賛準備中!

- 2025/09/01

- 病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS 02-2022英語版が発行されました

- 2025/08/01

- 広報委員会、バトン渡しました‼

- 2025/07/17

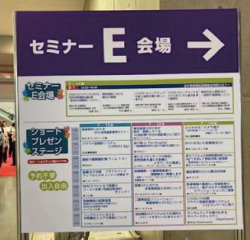

- 今年も開催「設備協会特別セミナー」(国際モダンホスピタルショー2025)

- 2025/05/09

- 企画委員会、活躍中‼

- 2025/01/17

- ドバイ・アブダビ病院視察

- 2024/12/27

- IFHE(国際医療福祉設備連盟)からのニュースレター

- 2024/12/23

- 第53回日本医療福祉設備学会 発表資料の公開

- 2024/12/06

- 看護師だけの熱いシンポジウム「看護と建築の橋渡しをするセカンドキャリアを持つ看護師の役割」

- 2024/12/03

- 「HEAJゴルフ2024秋の会!」

- 2024/11/06

- 「カウントダウン! 第53回日本医療福祉設備協会(11/29・30)」を掲載しました。

- 2024/09/03

- 「CHEの活躍―フレッシュマンとベテランとー」を掲載しました。

- 2024/06/19

- 「病院の経営に役立つホスピタルエンジニアリング(CHE)の力 ―国際モダンホスピタルショウ2024でのセミナー開催―」を掲載しました。

- 2024/06/04

- 「海外視察研修再開!」を掲載しました。

- 2024/05/24

- 「災害対策を見直す機会」を掲載しました。

- 2024/05/13

- 「済生会新潟県央基幹病院見学会に参加しませんか-燕と三条 ミニ知識-」を掲載しました。

- 2024/04/24

- 「設備協会、紹介したいこの人③-新事務局長着任-」を掲載しました。

- 2024/04/05

- 「能登半島地震について思うこと」を掲載しました。

- 2024/01/23

- 「鹿児島の病院見学会を開催しました」を掲載しました。

- 2023/12/22

- 「改正!病院電気設備の安全基準(JIS T 1022)特別非常電源がなくなった??」を掲載しました。

- 2023/12/12

- 「Revitalize! -再活性化のために–」を掲載しました。

- 2023/12/06

- 「『よるのびょういん』―見えないところで病院を守る人―」を掲載しました。

- 2023/11/22

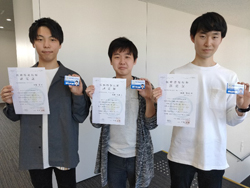

- 「CHE取得者、ここで活躍! 学会セッション「CHE取得後の可能性を探ろう!CHE取得者×〇〇」より」を掲載しました。

- 2023/10/31

- 「どんどんやります病院見学会!」を掲載しました。

- 2023/09/08

- 「海外情報 2022年IFHE省エネ賞受賞者の声」を掲載しました。

- 2023/09/07

- 「第52回 日本医療福祉設備学会 準備中 -「実物に触れて、生の話を聞く」展示会場設置-」を掲載しました。

- 2023/08/24

- 「在宅医療にもCHEの活躍の場(?)」を掲載しました。

- 2023/08/18

- 「今年のモダンホスピタルショウ2023は・・・」を掲載しました。

- 2023/07/21

- 「HOSPEX中止で想うこと」を掲載しました。

- 2023/06/23

- 「介護施設の設備計画 − 日常生活に寄り添った視点の必要性 −」を掲載しました。

- 2023/06/19

- 「ゼミ紹介 名城大学 酒井ゼミ -社会人基礎力のあるエリート学生を育成する-」を掲載しました。

- 2023/04/21

- 「研修会を開催しました 〜ひさしぶりの対面集合研修会!」を掲載しました。

- 2023/03/30

- 「現場のつぶやき -病院の再開発計画の課題2-」を掲載しました。

- 2023/03/14

- 「現場のつぶやき -病院の再開発計画の課題-」を掲載しました。

- 2023/03/06

- 「病院見学会の醍醐味は」を掲載しました。

- 2023/02/21

- 「IFHE国際医療福祉設備学会、その後もお楽しみ -思い出の街 ケルン-」を掲載しました。

- 2023/02/06

- 「今度は3年越しの研修会-生で見よう!生で聴こう!-」を掲載しました。

- 2023/01/27

- 「日本とヨーロッパ、コロナウィルスとの関わりの違い」を掲載しました。

- 2022/12/19

- 「IFHEカナダトロント会議に参加しました!」を掲載しました。

- 2022/11/30

- 「医療・福祉のための設備総合誌「病院設備」 ―1959年の第1号は―」を掲載しました。

- 2022/11/07

- 「第51回日本医療福祉設備学会より-3つのエピソード」を掲載しました。

- 2022/10/17

- 「今年もすごい、いよいよ日本医療福祉設備学会開催!」を掲載しました。

- 2022/08/22

- 「3年ぶりの病院見学会」を掲載しました。

- 2022/06/01

- 「完成しました! 病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022」を掲載しました。

- 2022/05/16

- 「今年も過去問解説!! ホスピタルエンジニア(CHE)認定試験」を掲載しました。

- 2022/05/02

- 「医用テレメータに特化した新たな建築ガイドライン発行!!撲滅 飛ばないテレメータ!」を掲載しました。

- 2022/04/18

- 「設備協会、紹介したいこの人② 第51回日本医療福祉設備学会 高階雅紀学会長」を掲載しました。

- 2022/04/01

- 「ここは本郷三丁目」を掲載しました。

- 2022/03/22

- 「新しい年度に向けて(研修会・見学会の開催)」を掲載しました。

- 2022/02/10

- 「「空調設備設計ガイドライン」ってどんなもの?」を掲載しました。

- 2022/02/10

- 「9月、カナダトロントで!」を掲載しました。

- 2022/01/21

- 「コロナに負けない多様な形 -大学生のWEB参加-」を掲載しました。

- 2021/12/20

- 「設備協会、紹介したいこの人① 佐々木広報委員長」を掲載しました。

- 2021/12/09

- 「第50回医療福祉設備学会は盛会のうちに終了しました!」を掲載しました。

- 2021/11/22

- 「医療を進化させるデザイン 〜進化思考で考える医療崩壊への挑戦〜」を掲載しました。

- 2021/11/12

- 「医療施設設備研修会、好評に終えました」を掲載しました。

- 2021/11/01

- 「ゆりかもめとビッグサイト」を掲載しました。

- 2021/09/30

- 「過去問解説!!ホスピタルエンジニア(CHE)認定試験」を掲載しました。

- 2021/09/17

- 「ホスピタルエンジニア(CHE)認定試験 今年も始まっています!」を掲載しました。

- 2021/08/24

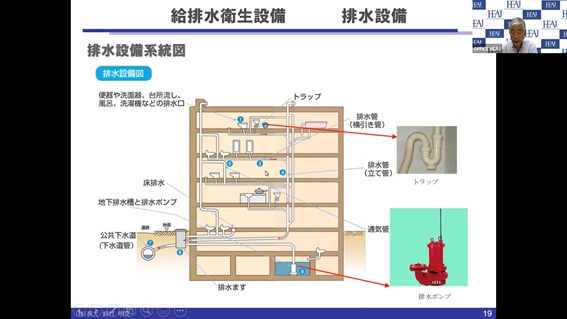

- 「病院の水と電気の話 ―病院設備設計ガイドライン-」を掲載しました。

- 2021/08/10

- 「ビッグサイトで会いましょう!」を掲載しました。

- 2021/08/10

- 広報委員会「あなたのそばの設備協会」をオープンしました。

2026/02/24

10月米国ニューオーリンズ開催のAMFP(IFHE)国際学会 Call for Presentations(発表者募集)のご案内

当協会が加盟しております国際医療福祉設備連盟IFHEの国際会議が今年は米国AMFP(Association of Medical Facility Professionals)主催で、Healthcare Design Conference + Expo(HCD25)として2026年10月17日〜20日、ニューオーリンズのErnest N. Morial Convention Centerで開催されます。

■演題セッション(Track)

Facility, Project & Asset Management Trackでの発表演題募集中です。

詳しくはこちら

https://us7-campaign--archive-com.translate.goog/?u=7fe032d4735d60b55ed5dfd59&id=b38e77e4aa&e=a8a7b350cc&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto

提出締め切りは2026年3月6日です。

急なご案内になってしまいましたが、会員非会員問わず、ファシリティマネージメントのご専門の方、ニューオーリンズ会議でご発表をされてはいかがですか。

国際委員会

2026/01/16

「あなたのそばの設備協会」医用テレメータの電波管理実践ガイドが公表されました!

医用テレメータの電波管理実践ガイドが公表されました!

医用テレメータは電波を利用して患者さんの心電図や呼吸を連続的にモニタリングする医療機器です。

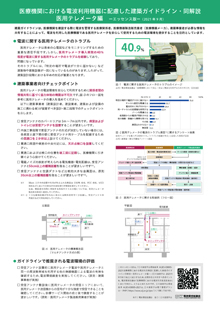

総務省・電波環境協議会(以下、EMCC)による2024年度アンケート調査では、医用テレメータの病院建築的な課題として「特定の場所で電波が十分に届かない」という受信不良のトラブル経験が約8割を占めています。この問題を解決するには病院建築設計段階における早めの対応が重要となります。

2021年には日本建築学会から、医療機関における電波利用機器に配慮した建築ガイドライン・同解説-医用テレメータ編-(以下、建築ガイドライン)が発行されています。このガイドラインの策定は、日本医療福祉設備協会臨時委員会「無線通信と電磁環境研究委員会」が日本建築学会と協力して作成・発行されていますが、あまり広く周知できていない状況にありました。

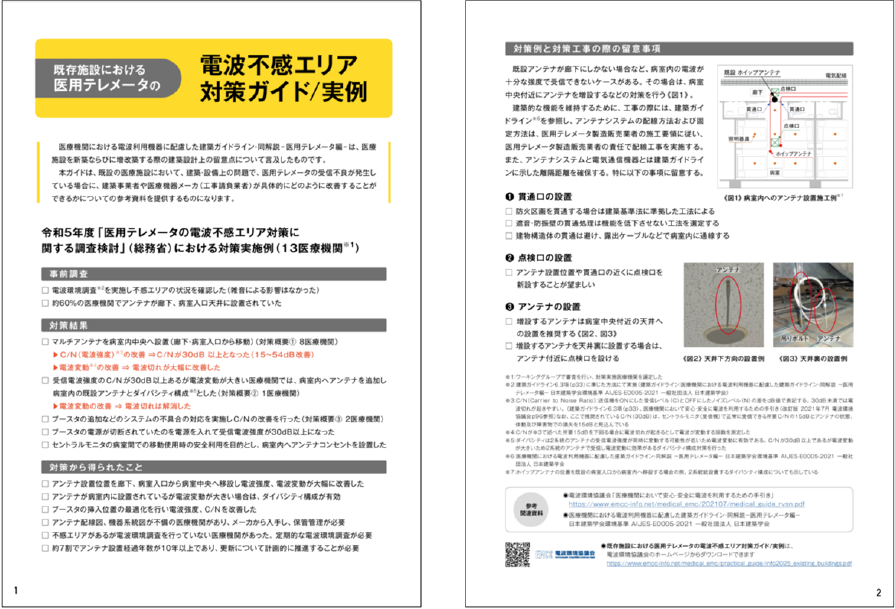

このような背景もあり、2023年度には総務省とEMCCが連携し、医療機関における医用テレメータの不感エリアの現状を把握し、実用的な対策を調査するために、「医用テレメータの電波不感エリア対策事業」が実施され、その成果を取り入れる形で、2025年春に「医用テレメータの電波管理実践ガイド」と事例集が公開されています。

https://www.emcc-info.net/medical_emc/practical_guide/index.html

従来、新築・増改築する際の医用テレメータに関する建築設計上の留意点をまとめた建築ガイドラインが公表されていましたが、既存の建物については主な対象としておらず、既存建物についての対応策の取り纏めが求められていました。

これらのニーズを受けて、既存施設での具体的な改善策を提供することを目的として、実践ガイドの中に既施設における医用テレメータの電波不感エリア対策ガイド/実例が公表されました。この中には、2023年度に行われた「医用テレメータの電波不感エリア対策に関する調査検討」(総務省)における対策を実施した実例も含めて、病院建築事業者や医療機器メーカが既存建物でもできる具体的な改善策についての様々な知見が記載されています。

具体的な内容としては、見開きで5ページに収め、最初の2ページが対策ガイド、残りの3ページには実際に対策を行った具体的な事例が示されています。前置きとして、本ガイドは既設の医療施設で建築・設備上の問題で、医用テレメータの受信不良が発生している場合に、建築事業者や医療機器メーカ向けに具体的にどのような改善ができるか参考資料を提供するものとされています。日本医療福祉設備協会で病院建築に関わる方も多いと思います。

ぜひ、このガイドラインを認識いただき、飛ばない医用テレメータを撲滅するために、あらかじめ検討いただければ幸いです。

ぜひご一読を!

電波環境協議会:医用テレメータの電波管理実践ガイドより抜粋・引用

この内容は第54回日本医療福祉設備学会 シンポジウム⑨ 2025年発行!医用テレメータの電波管理実践ガイド!~レジリエントな職種別実勢ガイドと病院建築的な対策ガイド~と題して集中的にガイドの中身をご紹介し、今後について議論しました!

広報委員会 CCE

2025/12/03

「第54回 日本医療福祉設備学会」 閉幕しました。

「第54回 日本医療福祉設備学会」は11月28日(金)・29(土)に無事開催することができました。

ご参加いただきました皆様、「医療福祉設備展2025」にご出展いただきました方々、各種ご協賛いただきました方々、ご協力いただきました方々誠にありがとうございました。

お陰様で盛況に終わることができ、主催者一同安堵していますと共に、皆様に深く感謝申し上げます。

前回よりも多くの方にご参加いただきました。ご参加の皆様からも充実した学会だとお褒めの言葉を多くいただきました。

ただ至らぬ点も多々ありましたこと、お詫び申し上げます。

第1会場の様子

医療福祉設備展2025の様子

次回の第55回学会は来年2026年11月27日(金)・28日(土)に、今回と同じ場所「一橋講堂」で開催予定です。

学会ご参加の方々やご協賛いただける企業の方々にも、更にご満足いただけますよう、努力して参ります。

何なりとご意見をいただき、更に良い学会にしていきたいと思いますので、ご意見等を事務局にいただけたら幸いです。

また次回も是非ご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

第54回 学会長 中田 康将

副学会長 小林 健一

宮崎 隆

第55回 学会長 小林 健一

2025/10/28

看護の視点が変える医療環境 第54回日本医療福祉設備学会

第54回日本医療福祉設備学会の開催がいよいよ近づいてまいりました。昨年、中田学会長より副学会長の任を仰せつかり、学会運営に携わる貴重な機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

今回の学会における私の大きな役割のひとつは、看護師をはじめとする臨床家の皆様と学会との架け橋となり、現場の声を反映した実践的かつ創造的なコラボレーションを推進することです。

看護系プログラムは初日から充実した内容で展開されます。特別講演では、看護管理の第一人者である井部俊子先生(井部看護管理研究所)をお迎えし、看護の未来を見据えた貴重なお話をいただきます。

さらに、一般演題、複数のシンポジウム、ランチョンセミナーなど、看護の視点から医療福祉設備を捉える多彩な企画が目白押しです。

https://www.heaj.org/gakkai/2025/program/pdf/heaj_2025_pamph1.pdf

加えて、手術室運営や感染管理などの病院設備・環境に関するテーマ、医療職の働き方改革、医療DX、BCP(事業継続計画)、そして看護と連携した病院づくりなど、看護に関連する多角的な視点からの講演も多数企画されています。これらのプログラムを通じて、臨床現場が抱える課題に対し、設備やシステムとの融合による解決策を探り、より安全で快適な医療環境の実現を目指します。 本学会は、設備や技術の専門家のみならず、臨床現場で日々患者と向き合う看護師や医療従事者の皆様にとっても、知見を深め、実践に活かせる学びの場となることを目指しています。皆様とともに考え、語り合う機会となれば幸いです。 ぜひ多くの臨床家の皆様にもご参加いただき、現場の知恵と経験を学会に届けていただければと思います。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

お早目のご登録お願いいたします。

第54回日本医療福祉設備学会 副学会長

宮崎 隆(東京都立多摩総合医療センター)

2025/10/09

認定ホスピタルエンジニア(CHE)試験受付開始しています! 11月の学会では過去問分析も!

【第14回ホスピタルエンジニア認定 指定講習会・認定試験】

認定ホスピタルエンジニア(CHE)試験受付開始しています!すでに数十名の申し込みが確認できております。試験は下記の内容にて行われます。

1. WEB講習会 2025年10月6日(月)〜11月25日(火)

2. 認定試験 2025年11月30日(日)杏林大学 井の頭キャンパス

詳しくは協会ホームページ(ホスピタルエンジニアページ)より確認し、お申し込みください!

https://heaj-che.org/

【学会CHEセッション今年もやります。試験の最終確認に!】

11月28日(金)・29日(土)の日本医療福祉設備学会では2日目13:20から第2会場にて、人材育成委員会企画セッション、今年もやります!

タイトルは「CHE、その力をどう活かす?~試験の最前線から現場のリアルまで~」

ホスピタルエンジニア認定試験の前日に、一橋講堂(東京都千代田区)の学会に参加してみてはいかがでしょうか!CHEの方々が集まり意見交換ができるようなセッションを企画しております。

詳しくは学会ホームページより確認し、お申し込みください!

https://www.heaj.org/gakkai/2025/index.html

【ホスピタルエンジニア更新の方へのお得なご案内】

第13回ホスピタルエンジニア認定更新のための指定講習会受講申し込み者を対象に、学会参加費(2日間)を含む特別参加費を設定いたしました。

◇特別参加費 更新講習会(WEB講習会)+学会2日間参加費(一橋講堂)

協会会員※ 特別参加費 14,000円(通常18,000円)

非会員 特別参加費 17,000円(通常21,000円)

対象者は、更新講習会受講申し込み者に限ります。 学生対象の特別参加費の設定はありません。

詳しくはこちらまで

https://heaj-che.org/update/session.html

【今年も紹介!過去問】

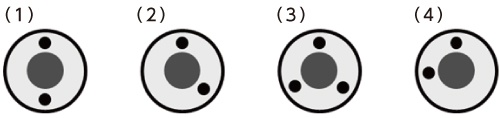

第11回(2022年)問題57(午後):医療ガス設備の天吊り式アウトレットはどれか。

回答::(3)

| 解 説: |

医療ガス設備は病院特有の設備で、これらの種類及び用途を理解することはホスピタルエンジニアとして重要な内容です。「ガス供給装置」「送気配管シャットオフバルブ」「アウトレット(配管端末器)」「医療ガス情報監視盤」の4つの構成要素に分類されますが、紹介する過去問は「アウトレット(配管端末器)」の種類を問う問題です。 一般的な壁付けアウトレットの他、どのようなものがあるのか理解しておくのが良いでしょう。 (1)シーリングモジュール (2)リール式アウトレット (4)シーリングコラム アウトレットの接続口形状はガスの誤接続を防止する方法として、ガイドピンの角度や数を変えたピン方式やリング状の溝の径を変えたシュレーダー方式があります。 |

|---|

広報委員(人材育成委員)S.T.

2025/09/01

あなたのそばの設備協会「第54回 日本医療福祉設備学会(11/28・29開催) 絶賛準備中!」

https://www.heaj.org/gakkai/2025/program/program.html

11/28(金)・29(土)に東京都千代田区の一橋講堂で開催します「第54回 日本医療福祉設備学会」のプログラムがようやくまとまり、HPに掲載いたしました。

今回のテーマ『レジリエントな医療福祉のために』を挙げさせていただいてから、医療を取り巻く環境は益々厳しくなってきていると感じます。そういった中でもめげずに、2人の副学会長・事務局・プログラム委員の皆様・そして協力会社の皆様と準備を進めて参りました。

今回学会は、4会場・2日間でプログラム委員の皆様からの企画23セッション・一般演題39題と、合わせて併設の『医療福祉設備展2025』へのご出展16社の企業展示・4ランチョンセミナー、協会活動ご紹介のパネル展示等々、盛り沢山の内容になっています。本協会の幅広い会員の皆様にもご興味を持っていただける内容になったと自負しており、ご満足いただける学会になるのではと期待しています。

今回学会は宮崎副学会長にもかなりのご尽力いただき、病院の中でも大きなポジションを占める看護関連のセッションも多く組んでいただいています。暗い世間の中でも明るい話題で学会を盛り上げていただけるものと思っています。

また、初日の11月28日(金)16:45からは、学会参加者・出展企業の皆様にご参加いただける「懇親会」も企画しています。コロナ禍以降、メッキリこういった会も減っています。参加費1,000円ポッキリ(領収書も出します!)と設定していますので、皆さん奮ってご参加いただき、情報交換・各種議論できればと思います。

11/7まで事前申込を受け付けています。参加費が安くなるだけでなく、当日受付不要な分、会場にも早く入れますし、ランチョンセミナーにも参加しやすいかと思います。

あと2ヶ月、最後のまとめに入ります。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています!

https://www.heaj.org/gakkai/2025/jizen/index.html

学会長 中田康将

2025/09/01

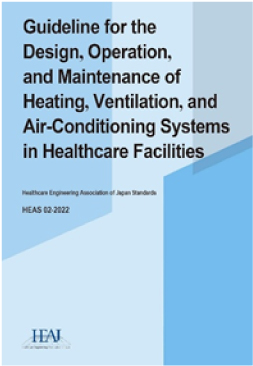

病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS 02-2022英語版が発行されました

「病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022」の英語版、「Guideline for the Design, Operation, and Maintenance of Heating, Ventilation, and Air-Conditioning Systems in Healthcare Facilities HEAS 02-2022」を発行しました。

英語版の発行にあたっては、3名の国際査読委員による査読を受け、日本語版の内容に加えて国内外の状況を踏まえたコメントを付加しています。このガイドラインが、日本のみならず世界の医療福祉設備における安全性向上にも大きな貢献を果たすことを目指しています。本ガイドラインはAmazon.co.jpやAmazon.comにてKindle電子書籍としてご購入いただけます。

規格・指針委員会より

2025/08/01

広報委員会、バトン渡しました‼

本年6月19日の総会で理事を退任し、広報委員会は次の委員長に引き継ぎいたしました。

当協会の理事を15年、そのうち4年間を広報委員長を務めさせていただきました。このコラム「あなたのそばの設備協会(HEAJ)」を閲覧いただいている皆様、応援いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

看護師として主に病院で長く仕事をしてきました。ここ設備協会で活動をすることで、いかに臨床での私たちが目には見えない多くの職種の皆さんに支えられていたか、初めて知ることばかりでした。病院建築や設備、その運用に関する方たちに温かく見守られていたことを実感することができました。今後はこのつながりがさらに強化され可視化されることを願っています。

15年間の一番の思い出は、幻になりかけた(‼)学会「第49回日本医療福祉設備学会」の学会長を務めさせていただいたことです。2020年春、新型感染症の不安と社会の混乱の中で他の学会に倣い中止という選択もあったのですが、この時期に果敢に見えない未知のウィルスと戦っている医療福祉にかかわる人たちの現状をナマの声でアピールしたいという思い、そしてこの歴史ある学会を途切れることなく次の第50回につないでいきたいというひたすらその思いだけでした。緊急テーマ「危機に立ち向かうホスピタル・エンジニアリングーCOVID19、災害への備えと対応―」と変更し急ごしらえのWEB開催となり、技術面での未熟さもあり出来栄えには?が付くかもしれません。反省点はいくつもありますが、会員の皆様、演者の皆様にご支援協力をいただき、緊張の中にもこの学会らしいタイムリーな話題を発信する役割は果たせたかと思っています。皆様、本当にありがとうございました。

これからは一会員として、一協会ファンとしてかかわらせていただきます。

日本医療福祉設備協会の益々の発展と、会員の皆様、このコラムをご覧いただいている皆様のご健勝とご活躍を祈念しております。

前 広報委員長 K.S

2025/07/17

今年も開催「設備協会特別セミナー」(国際モダンホスピタルショー2025)

【セミナー内容】

昨年に引き続き、国際モダンホスピタルショーにて当協会の特別セミナーが開催されました!110名の方々に参加いただきました。病院関係者・設計事務所・建設会社・メーカー等多岐にわたる分野からの参加でした。

テーマは「医療福祉施設のZEB達成へのアプローチ」

・ZEBを取り巻く世の中の動向(㈱A&A Architects 伊藤昭氏 当協会理事)

・省エネ法改正に対応した医療施設の設計手法(㈱日本設計 篠原史彦氏)

前半は、ZEBについてわかりやすく説明を頂き、

・関東脳神経外科病院のZEB事例(清水建設㈱ 水野真広氏)

・病院ZEBの普及に向けた、小田原市立総合医療センターにおける取組み(㈱竹中工務店 白石晃平氏 巽大輝氏)

後半に2案件の具体的な報告がありました!

【そもそもZEBって?】

Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、「ゼブ」と呼びます。

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。

【病院のZEB達成は?】

省エネは未来を考える上で欠かせないのですが、病院は特殊な建物。エネルギーの塊のようなものでZEB達成は技術的にとても難しい!さらにコストも考えるとなると…。

今回のセミナーでは、規模の異なる案件の具体的な手法が報告されました!

特に興味深かったのが、負荷となる医療機器の熱負荷を計算するのに、電源容量ではなく、熱量から設定していくところ。空調機の性能をフルに活用するため、地味な作業かもしれませんが、とても大切な設計作業だと感じました。

【当協会のZEBへの対応】

司会の鈴村副会長より、当協会のZEBへの試みとして、2027年3月を目標に

「医療福祉施設のZEB達成へのアプローチ」

の小冊子を作成する委員会が立ち上がったことが報告されました。

これからも日本医療福祉設備協会は、世の中に向けて発信し続けます!

広報委員S.T.

2025/05/09

企画委員会、活躍中‼

【協会の企画(研修会・見学会)について】

日本医療福祉設備協会では、年に数回、研修会や見学を開催しています。

コロナ禍で開催が難しかった数年を過ぎ、ようやく普通に開催できるようになってきました。

4月には、見学会2回・研修会1回を開催しました。

■病院見学―現場を見ることでの手ごたえと学び

見学会は、「大阪けいさつ病院」と「大阪大学病院統合診療棟」の見学を行いました。

関西の会員の方を含め、多数のご参加をいただきました。

2つの超急性期病院を見学して、やはり実物を見るといろいろなことがわかり多くのことを学べると感じました。

今後、6月には東京で「河北総合病院」、8月にはまたまた大阪で「近畿大学病院」「泉大津急性期メディカルセンター」の見学会を予定しています。

https://www.heaj.org/study/info.html

これからもどんどん企画したいと考えています。実は最近、東京近郊での病院新築が減り、見学会も開催が少なくなってきています。ぜひ皆様の関わられたプロジェクトもご紹介いただき、見学会を開催できればと思いますので、よろしくお願いいたします。

見学前の概要説明(大阪大学病院)

■研修会―企業様のショールームでの開催

今回は、TOTOさんのショールームをお借りして、「病院の水廻りを知る、聴く、視る、触れる」研修会を行いました。

東京医科大学病院 感染制御部・中村 造 先生からのお話は、とても刺激的なお話で、病院設備に関わる私達に大きなご示唆をいただけました。

ここ数年の研修会は医療関連の企業様のショールームをお借りして開催しています。医療に関わる実物を見せていただくことと、それらにまつわる最近の研究や新しい知見についてのご講演をいただくことで、一石二鳥を狙っての企画としています。これもコロナ禍で出不精になったかもしれない(?)皆様に、外に出ていただき、モノや人に触れていただき、少しでも会員の皆様の刺激になればと考えて企画しています。

会員の皆様から、新しい研修会のアイディア等ありましたら、お教えいただけたら幸いです。

開院前なのでNICUも見学できました(大阪大学病院)

普段は行けないヘリポート(大阪けいさつ病院)

広報委員Y.N

2025/01/17

ドバイ・アブダビ病院視察

2024年10月に日本医療福祉設備協会の企画によるアラブ首長国連邦ドバイ・アブダビへの病院視察が開催されました。

テーマは「ICT導入事例とエネルギーインフラ視察」で13名の参加者は、病院建築、設計、設備、機器、医療者等の構成で、当協会の特徴を表したものでした。

3泊5日で4つの病院の濃厚スケジュール、「百聞は一見に如かず‼」を実感しました。

「中東の暑い国」のイメージ通り夏場には50℃近くになることもあるとのこと、訪問した10月でも35℃越えの毎日、この環境の中でのエネルギーの安定的な確保、効率化や施設環境の見直しに力を入れている時期であることがわかりました。屋上や庭に広がるソーラーパネルの光景はどの病院にも見られました。

漁業・真珠・造船が中心だったこの地がここ20~30年で近代的な街づくりにより世界的な観光やビジネスの都市ともなった強いエネルギーを感じました。まだまだ進化途中、目が離せない街の一つになりました。

アブダビのMediclinic Airport Road Hospital屋上で。

背景は真っ白なシェイクザイードグランドモスク。

13名の参加者がそれぞれ専門的な視点でレポート作成しています。報告集作成や報告会開催の準備を進めていきます。

広報委員K.S

2024/12/27

IFHE(国際医療福祉設備連盟)からのニュースレター

2024年もあと僅かですが、IFHE NEWSLETTER 12月号が届きましたのでご案内いたします。

https://mailchi.mp/ifhe.info/ifhe-newsletter-december-2024?e=855123a713

国際医療福祉設備連盟IFHEは新体制となり、様々な活動に取り組んでおります。是非ご覧ください。

(当協会の平山国際担当理事は、国際医療福祉設備連盟IFHEの理事にも就任しています。)

◇主要テーマ

・Kevin Poggenpoel新会長からのメッセージ

・WHO世界保健機関よりご案内

西太平洋における環境イニシアチブへの医療建築・設備専門家の参加協力要請

6th Workplace and Indoor Aerosols Conference 参加のご案内(5月6日~8日、イタリア)

・IFHE Antwerp Congress (5月21-23日、ベルギー)開催予定の件 他

広報委員Y.H

2024/12/23

第53回日本医療福祉設備学会 発表資料の公開

いつの間にか12月も下旬。今年も終わりそうです。

11月末に開催した第53回日本医療福祉設備学会の各講演・シンポジウムの発表資料を公開しました。「講演スライドの公開について」をご覧ください。

https://www.heaj.org/gakkai/2024/program/slide.html

(学会参加者の方を対象に公開しています)

初めての一橋講堂(第一会場)

学会ではいろいろなテーマでお話をいただいています。当日は複数の部屋で並行して講演・シンポを行っているため、裏の枠のお話をお聞きしたかった方も多かったのではと思います。残念ながらオンデマンド配信ではありませんが、各講師の方々に資料提供をいただいています。

公開期間は12月20日から2025年2月28日までです。年末年始のお休みにでも、改めてご覧いただければ幸いです。

来年も今年と同じ会場「一橋講堂(学術総合センター内)」で、2025年11月28日(金)・29日(土)で開催します。楽しみにしていて下さい。

いろいろと大変な一年だったと思います。

皆様の新年が良き年となりますこと、お祈りいたします。

広報委員Y.N

2024/12/06

看護師だけの熱いシンポジウム

「看護と建築の橋渡しをするセカンドキャリアを持つ看護師の役割」

第53回日本医療福祉設備学会が花田英輔学会長のもと、2024年11月29日、30日に開催されました。初めての都心(神保町 一橋講堂)での開催、初めての週末日程という今回、昨年を上回るご参加をいただきました。

ご参加の皆様、ご登壇の皆様、ご支援いただいた皆様、ありがとうございました。

数回にわたり、座長を務めた立場からのレポートを掲載いたします。

■シンポジウム③「看護と建築の橋渡しをするセカンドキャリアを持つ看護師の役割」

このプログラムは一番大きな第一会場での80分の企画で、現在は建築業界で病院建築時の病院との調整業務を担っている看護師経験を持つ二人のシンポジストと、臨床での長い看護師キャリアのある協会理事の佐々木久美子が座長という構成でした。

大学病院での看護師長の経験をお持ちの堂下典子さん(戸田建設)と大学での教員経験を経た渡辺玲奈さん(竹中工務店)、この業界へのきっかけとなった背景もお聞きすることができました。

お二人とも、まずは看護師の特性、看護の基本という話から始まり、病院建築に看護の視点が重要であることを強調されました。講演の中では「ナイチンゲール」も「環境整備」も「理想の看護の実践」も話され・・・うなずくことばかりでした。

病院建築にあたって、看護管理者がいかに現状把握と評価、今後の展望をし、それを構想段階で発言できるか、そのためにしっかりとしたビジョンが語れるかが問われているのだと確信しました。それを具現化するための橋渡しをされている熱い気持ちを持ったお二人の言葉が心に響きました。

今後は、看護管理者に向けた発信も課題であることもわかりました。

登壇前の緊張気味の3人

広報委員K.S

2024/12/03

「HEAJゴルフ2024秋の会!」

11月某日にHEAJ理事および会員有志の方と親睦ゴルフ会を開催しました。

冷え込む天気予報となっていましたが、ご覧のように快晴で割と暖かく絶好のゴルフ日和でした。スコアの方は皆さん100くらいから120くらいのゆる~いエンジョイゴルフです。

\参加者募集/

次回は3月中旬ころに3組くらいのミニコンペ形式で予定しています。会員の皆様、一緒にゴルフを楽しみながらHEAJを語りませんか。参加されたい方は事務局までご連絡ください。

HEAJ理事 T.F

2024/11/06

カウントダウン! 第53回日本医療福祉設備協会(11/29・30)

10月までにも続いた暑い夏(?)もようやく終わり、11月に入りようやく季節らしい気候になってきました。

さて当協会で毎年秋に開催している「日本医療福祉設備学会」、今年度の第53回学会まで1ヶ月を切りました。

今回は心機一転、会場をこれまでの『東京ビッグサイトから一橋講堂(学術総合センター内)』へ、期日を『平日開催から週末開催11/29(金)・30(土)』に変更して開催されます。

学会テーマを『Revitalize ! - 再活性化のために -』とし、多岐にわたるテーマの講演・シンポジウムを企画しています。

https://www.heaj.org/gakkai/2024/program/program.html(学会プログラム)

『再活性化』

これらすべてにおいて新しい姿を目指し、今あるものを新たな形に変えて行く決意を示したいと考え、学会テーマ設定しました。

今回の学会をきっかけとして、皆様と皆様の職場の『再活性化』につながることを期待しております。

皆さん是非ご参加ください!

広報委員Y.N

2024/08/27

CHEの活躍―フレッシュマンとベテランとー

2012年から当協会の資格認定をしているCHE(認定ホスピタルエンジニア)は、全国の多様な領域で活躍を続けています。

今回は、昨年(第12回)資格認定者の佐藤百華さんと第1回の認定者の西謙一さんを、インタビューをもとにご紹介します。

【フレッシュマン】職場の応援を受けて就職1年目で受験!

佐藤百華さんは総合エンジニアリング・サービスの会社に新卒の2023年に就職、同年CHEの指定講習会受講と認定試験受験し、見事合格しました。

■受験のきっかけと職場からの支援

「人の役に立つ仕事をしたい」との思いで就活を進めていく中で、地元の電力会社からのつながりで現在の会社「ニシム電子工業株式会社」に行きつきました。エネルギー事業を支えていることに魅力を感じました。

配属になった医用UPS(※)の普及の部署では、CHEの資格を持っている2人の女性上司が生き生きと仕事の打ち込んでいる姿に刺激を受けました。自分でも専門的な知識を習得することで、より具体的にお客様の課題解決などの営業活動に役立てるのではないかと感じました。

研修受講や受験の費用は全額負担していただきました。勉強のための時間を業務中に確保できたこともありがたい支援でした。職場全体から応援をもらっている気持でした。

※医用UPS 医療現場での無停電電源装置

職場で打ち合わせ中の佐藤さん

■CHEを生かす!

すでに新たなネットワークやコネクションが広がっています。名刺にCHEと記載していることで、それがきっかけで話題が広がったり、訪問先にCHEの方がいらっしゃるとさらに話題がはずみます。さらに知識向上に努め、お客様に寄り添える仕事を目指していきます。

■仕事以外のワタシ・・・

小学校から10年間バスケットをしていました。

今はたまに自分でもしますが、もっぱら高校、大学、Bリーグ問わず試合観戦が楽しみになっています。

猫が大好きで愛猫たちと過ごす時間が一番の癒しです。

愛猫 みかん

【ベテラン】医工連携で活躍、多様な実績

西謙一さんは2012年の第1回資格認定の一人で『認定番号29番』です。現在は事業を立ち上げて多様な活動をされています。

■受験のきっかけ

臨床工学技士として医療機関や医療総合商社に勤務しているころ、この制度の開発者でもある小野哲章先生に「これからの臨床工学技士に必要な仕事」と案内をされたことです。

■CHE取得で変わったこと

第1回CHE認定のための講習会テキスト第10章『負荷としての医療機器』は小野哲章先生が担当されましたが、医療機器のユーザーと設備の間に見落とされている安全(危険)があることを知り、両者の間を専門とする人材の必要性を理解しました。

高校卒業後は電気工事士、30歳から臨床工学技士として仕事をしてきた中で、気になっていたこれらの境界領域の曖昧さが双方のリテラシーで可視化されたと実感できました。そこをつなぐコンサルの仕事をしていた私にとって、強い後押しをもらいました。

CHE未取得者には通じづらい用語がわかるようになったことも、仕事の新たな領域開発や設備と機器を両にらみした研究へとつながりました。

はじめの一歩、第一回試験会場の表示

■これまでの実績と今後へ向けてー日本臨床工学会優秀演題賞受賞―

2017年に医工連携や医療BCPに関わる事業を立ち上げました。最近では療養住環境の最適化への提案や医療的ケア児の在宅災害対策のプロボノ(※)も行っています。

2024年にはその成果をまとめた研究発表『医療ケア児の患家BCP策定支援と療養住環境最適化』で第34回日本臨床工学会優秀演題賞を受賞しましたが、これは私のライフワークとしている医療BCPに関する研究の重要性が評価されたものと受け止め、さらに領域の連携に貢献する役割を発揮していきたいと考えています。

※プロボノ(pro bono):

職業上のスキルや経験を生かして取り組む社会貢献活動

西さんが受賞 優秀演題賞

今年も12月1日の第13回ホスピタルエンジニア認定試験とそれに向けた指定講習会を実施します。

申込受付中です。

仲間が増え、その活躍がさらに広がっていくことを期待します。

http://heaj-che.org/system/pdf/app_che_13th.pdf

広報委員 K.S

2024/06/19

病院の経営に役立つホスピタルエンジニアリング(CHE)の力

―国際モダンホスピタルショウ2024でのセミナー開催―

日本医療福祉設備協会では「医療施設等の設備やシステムに関する専門的な知識と技術を持つエンジニア」をCHE(認定ホスピタルエンジニア)として2009年より資格化しており、これまで1,614人が合格しています。

臨床工学技士・看護師など医療職、病院等の施設管理業務の方、設備関係のメーカーの方など多岐にわたっています。

http://heaj-che.org/system/

その方たちの活躍の一端を、7月に東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ2024」のセミナーで報告いたします。

このセミナーのテーマは「病院の経営に役立つ!」です。

CHEが病院経営にどのように貢献しているのか、座長と4名のシンポジストのタイトルからキーワードを見てみます。

昨年のセミナーの様子

- ・病院コスト管理

- ・電気設備管理

- ・将来企画や改修工事

- ・病院FM

- ・病院の災害対策(地震等)

具体的な活動内容をお聞きいただき、ご意見やご質問をお寄せください。

タイアップ企画セミナーのひとつとして7月12日(金)15:00~16:45 東京ビッグサイト東展示棟で開催されます。

参加は無料、事前登録制です。

https://www.noma-hs.com/module/web_page/195327/0#day3

広報委員 K.S

2024/06/04

海外視察研修再開!

長らく海外渡航が困難な期間が続きましたが、ようやく「海外視察研修」のプログラムが整い、再開することになりました。

(詳しくは協会ホームぺージ新着情報をご覧ください)

■ドバイ視察 >詳細はこちら

今回は中東、ドバイ(およびアブダビ)にMediclinic Groupの4病院を訪問します。

Mediclinicは南アフリカに本部があり、同国、スイス、UAEアラブ首長国連邦に多くの病院施設を運営する民間の国際的ヘルスケアグループです。

今回の視察では、暑さの厳しい期間が長い地域ということもあり、エネルギー供給システム(地域冷房から太陽光発電)、先進的なICT導入事例、そして最近リニューアルされた産科病棟など、同グループの中東の医療施設においてそれぞれ異なる見どころを取り上げた視察プログラムを予定しています。

UAEの最大都市ドバイは世界一の高さ(828m)を誇るブルジュ・ハリファはじめ超高層ビル群が建つ近代的な大都市ですが周辺は砂漠地帯。3泊5日というコンパクトな日程ですが、日本との時差はたったの?5時間、緩い眠気も気にならない、密度の高い視察研修時間になれば幸いです。

■IFHEケープタウン会議(南アフリカ)~オプション企画 >詳細はこちら

尚、ドバイ滞在後は更に脚を伸ばしてケープタウンのIFHE会議への参加プログラムを追加のオプション企画として用意しました。

当協会が加盟しているIFHE国際医療福祉設備連盟の2年に一度開催される国際学会で、加盟各国から75名の講師の発表に加え、病院視察ツアーが、3日間に渡る学会プログラムとして組まれております。

プログラム前後半日はケープタウンの豊な自然を堪能できるオプショナルツアーも希望者は参加が可能です。

ケープタウンは南アフリカでは最も美しく、治安も他都市と比べてもとてもよいとされています。

IFHE国際会議、国際建築賞の表彰式や学会晩餐会への参加に加え、プログラム前後はケープタウンの豊かな自然を堪能できるオプショナルツアー。

雄大なテーブルマウンテンを背景に、美しいケープタウンで開催される国際学会にも是非参加をご検討されては如何でしょう。(ドバイ視察と合わせて8泊11日)

当協会の国内学会(11月)のテーマは【Revitalize!-再活性化のために】です。正にこの精神の下で海外情報に直接触れ、新たな発見を見出す好機にされては如何でしょうか。是非ご参加をご検討ください!

広報委員 h.y.

2024/05/24

災害対策を見直す機会

2024年1月1日の新聞は『昭和99年』など平和な記事で始まりました。1月2日は各紙が休刊、1月3日の1面は羽田空港の衝突事故と奥能登の地震や津波の記事でした。例年ですと1月10日前後から阪神淡路大震災の記事が散見されるようになります。同様に3月は東日本大震災、9月は関東大震災に関連し防災機運が高まります。

人と防災未来センター(2024年5月15日・筆者撮影)

■人と防災未来センター

過去の教訓を活かすことが、今から起こるかもしれない災害の備えになります。筆者の自宅は兵庫県伊丹市にありますが、敷地内にあった家屋が阪神淡路大震災で倒壊し、義父母が生き埋めになったが助け出されたというエピソードを親戚や近所の方々からお聞きしていますが、当時は埼玉県で電気工事士をしていたので筆者は詳しいことを知りません。そこで、所蔵資料20万点を超える『人と防災未来センター』の資料室を利用しはじめました。医療福祉関係は開架されていない資料も多いですが、予約すれば閲覧できます。

この4月から、筆者は人と防災未来センターの運営ボランティア(展示解説)に就きました。より資料が身近になると期待しています。新人研修では、手話を共通点に2人の友達ができました。100人以上居るボランティアの中で手話ができるのは新人の3人だけだそうです。人と防災未来センターの資料室は無料、観覧エリアは毎月17日だけ無料になりますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。

【参考】人と防災未来センター公式サイト

高知医療センター(2024年4月28日・筆者撮影)

■高知県臨床工学技士会

高知県臨床工学技士会では能登半島地震を受けて防災の機運が高まりました。1月にセミナーが企画され、『南海大地震に備えよう!

~病院における災害対策』と題して4月に開催、会場は高知県の基幹災害拠点病院である高知医療センターでした。パネルディスカッションでは災害拠点病院とそうではない民間病院が、それぞれの災害対策について意見を持ち寄りました。第二部では筆者が『災害時の医療業務継続

~目標志向のマネジメントが救う命~』の題目で講師を務めました。

災害拠点病院は災害により発生した新患を受入れられる備えが必要です。その他の医療機関でも、現に診療中の患者を放出して臨時休業という訳ではありません。一次的には自院で対処、困難と判断すれば患者を守るために転院などの手段がとられます。本セミナーでは他院との調整までを含めた臨床工学技士の職責について再認識する機会になったと思います。

人工透析や人工呼吸器など医療機器と設備の両方の正常性が求められますが、両方を一元管理しているケースは少なく、被災程度の評価は別々に実施されるため非合理です。医療機器には臨床工学技士が関わっているとすれば、その技士が設備にも精通すれば合理的です。近年は在宅医療も広がり、療養住環境における災害対策も課題となっています。医療機関でも在宅でも、医療機器と設備の両方がワンストップ化されれば合理的であり、安全性も高まると考えられます。

広報委員 K.N

2024/05/13

済生会新潟県央基幹病院見学会に参加しませんか-燕と三条 ミニ知識-

当学会の企画委員会では、6月15日(土)に済生会新潟県央基幹病院の見学会を企画しています。新潟県三条市に今年3月に燕労災病院、厚生連三条総合病院が統合され、済生会が管理者となり設置された病院です。

NHKのブラタモリでも紹介された「燕三条」のウンチクを少しご紹介させていただきます。

詳細はこちらから

燕市にある燕口

「燕」と「三条」

利用駅は上越新幹線「燕三条駅」です。上越新幹線新潟駅の一つ手前、東京からは最短1時間41分で到着します。

駅名には「燕」と「三条」、二つの市の名前が入っています。

駅の一部は燕市ですが、駅長室があるところが駅の住所「三条市」、駅名は「燕三条駅」です。わずか400メートルしか離れていない北陸道のインターチェンジは「三条燕インターチェンジ」で燕市にあります。

このあたりが、新潟県央部の交通の結節点としての位置づけであることがわかります。

(在来線には燕駅、三条駅があります)

三条市にある三条口

燕三条、金物の町

金物の町として燕三条は全国的に有名です。ここは、新潟県内随一の金属加工の集積地です。

燕と三条、それぞれの歴史と特徴があり、燕は職人、三条は商人ともいわれています。

三条は信濃川北前船を用いた商人が活躍し、そこから金属加工などの産業につながったようです。主力は鉄の加工製品。

燕はステンレスや銅の素材を加工し、主力製品は鍋や食器などのキッチンツールが多いようです。

燕三条駅からも済生会新潟県央基幹病院からも徒歩数分のところにある「道の駅

燕三条地場産センター」では、800㎡もの大展示場でものづくりの町燕三条の特産品の展示や販売も行っています。鉄製品、キッチンツール満載のようですよ。

このような地域の特徴や雰囲気も味わいながら、病院見学に参加しませんか。

募集の詳細はこちらから。

参考

・燕市ホームページ

・三条市ホームページ

・物産館 道の駅燕三条地場産センターホームページ

・にいがた経済新聞

企画委員 Y.N

広報委員 K.S

2024/04/24

設備協会、紹介したいこの人③-新事務局長着任-

「病院設備」創刊号と第53回学会案内を手に、事務局内で。

日本医療福祉設備協会は大学病院や医療関連機関が多くメディカルタウンとも言われている本郷三丁目に事務局があります。近隣紹介は(2022年4月)をご覧ください。

4月に、新事務局長が着任しました。

今回は、藤原康人

事務局長を紹介いたします。広報委員からの質問にお答えいただきました。

【協会と関わって15年!】

2010年ころ、当時勤務していたパラマウントベッドの木村憲司社長が本会の理事をされており、代理として委員会等への出席が協会への関与のきっかけです。2011年からは理事としての役割を努めさせていただいていました。15年間のお付き合いです。

【愚直にコツコツ・・・が信念】

前職では、営業を15年ほど経験し、その後、経営企画部やマーケティング部での仕事をしていました。

何事にも興味を持って、愚直にコツコツと積み上げる事が得意だと思っています。

そのことが、今の自分に繋がっていると感じています。

【剣道一家のお父さん、乗り物大好き】

学生の頃は、剣道やバレーボールを経験しています。

34歳と31歳の息子は幼少期から剣道をしており、今では長男は4段の腕前ですっかりかなわなくなっています。

飛行機でも車でも鉄道でも、乗り物はどんなものでも大好きです。今でも飛行機や新幹線に乗る時にはワクワクします。

次の目標はリニア新幹線に乗ること!かなう日を心待ちにしています。

【協会の歴史と発展のために】

日本医療福祉設備協会は1953年9月19日に設立、今年で71年目を迎える長い歴史を持っています。多くの先輩方が築いてこられたこの歴史に恥じることなく、さらなる協会の発展に向けて、微力ながら貢献してまいりたいと存じます。

会員のみなさまが、気軽に立ち寄っていただける事務局を目指したいと思います。

皆さま、今後とも設備協会をどうぞよろしくお願いいたします。

広報委員 K.S

2024/04/05

能登半島地震について思うこと

本年1月1日16時10分にマグニチュード7.6、最大震度7の内陸地殻内地震「能登半島地震」が発生した。

かの地は、半島の付け根の金沢での学生生活4年間をサイクリングクラブに在籍し、春や夏には内灘・千里浜なぎさドライブウェイ(日本海に沈む太陽が見ものです)・能登金剛(松本清張の小説「ゼロの焦点」の舞台)・輪島(朝市があまりにも有名)・能登島(立山連峰の絶景が望める)・七尾などなど、自転車の荷台にテントを積んで幾度となく訪れた場所である。海岸線に沿った道路のアップダウンの連続しかも逆風、町と町との間にある急こう配の峠、その合間に見ることが出来る海の青さ・断崖絶壁など。まさかこの地で地震が起こるとは。

4月4日号の某週刊誌の記事を引用する。「国の調査によれば、被災した6つの市と町では、いまも1万6000戸で断水が続いている。発災直後の約6万5000戸に比べれば、だいぶ復旧したように見えますが、あの東日本大震災でも2週間で約8割の断水が解消されていた。また下水についても9割の下水管が破損した珠洲市に至っては、いまだに37%しか復旧していない。作業する人たちの受け入れ態勢が出来ていないんです」(金沢から輪島まで往復5時間の道のりを工事関係者が通っている)発災後3か月が経つというのに、被災地の風景はほぼ震災直後のまま。がれきの撤去すら終わっていない。

何かがおかしい。1995年の阪神淡路大震災以来「国土強靭化」を行ってきたのではなかったのか。

2012年に医療福祉設備協会より発行した「病院設備設計ガイドライン(BCP編)」は、広域の大地震をリスク対象として、中規模の医療施設について、設計編で災害対策に対する建築設備の考え方、設備項目別災害対策などをまとめているが、今回の能登半島地震の被災状況を見ると、果たして正解だったのだろうか?疑心暗鬼に陥ってる今日この頃である。

今までのような大都市圏・災害拠点病院や中核病院向けの対策では全く役に立たないのではないか。国土面積の7割を占めるという中山間地域での自然災害への対応は今までとは違う視点で考える必要がある。

一言でいうならば「村の集落を基礎単位とする自律分散型の防災システム」を構築する必要があるのではなかろうか。

医療福祉施設における給水・排水・電力・通信などのインフラ途絶対応、物・人の供給方法などを今一度考え直して見たい。

広報委員 A.S

2024/01/23

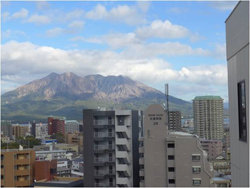

鹿児島の病院見学会を開催しました

相良病院の院内見学

当協会の重要な会員サービスのひとつである施設見学会、今回は2023年11月30日・12月1日の1泊2日にて、鹿児島市内の3病院にお邪魔いたしました。

2023年11月30日(木)

社会医療法人博愛会 相良病院(https://www.sagara.or.jp/)

相良病院は乳がん治療に先進的に取り組まれている病院です。受診する女性患者のストレスを軽減するために、インテリア・エクステリアともに病院らしからぬ洗練された建築を実現した病院で、見学の前には理事長先生や設計ご担当者からの熱心な講演をいただき、大変充実した見学会となりました。

いまきいれ総合病院での説明

2023年12月1日(金)

見学会2日目は2つの病院を見学させていただきました。

・公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院(https://imakiire.jp/)

・医療法人玉昌会 キラメキテラスヘルスケアホスピタル(https://www.kthc-hp.com/)

この2病院が立地するのは鹿児島市交通局の跡地で、高度急性期医療を担う「いまきいれ総合病院」と、在宅療養支援を担う「キラメキテラスヘルスケアホスピタル」のほか、シェラトンホテル鹿児島、分譲マンション、サービス棟・エネルギー棟・駐車場棟が2.5ヘクタールの地域再開発事業として計画されたものです。設立主体も医療機能も異なる2つの病院が、建て替えを機に文字通りの連携強化を図った事例です。わが国ではあちこちで、高度成長期の建築の建て替え計画が進められていますが、再開発による都市の活性化という視点からも大変興味深い計画事例でした。

雄大な桜島の姿を間近に望む

それぞれの病院については会誌『病院設備』にて見学会レポートを掲載してゆきますので、そちらも併せてご覧いただければ幸いです。

ご協力いただいた3病院にあらためて御礼申し上げます。

さて今回の見学会は2日間で3病院訪問のプログラム、初日の夜には鹿児島の郷土料理を堪能することができました!全国津々浦々、現地に足を運んでの病院見学会のもうひとつのお楽しみです。

広報委員 KK

2023/12/22

改正! 病院電気設備の安全基準(JIS T 1022)

特別非常電源がなくなった??

2023年12月20日付けで、経済産業省のHPに下記が公表された。

URL:

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jiskouji/20231220001.html

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jiskouji/pdf/2023122001-1.pdf

病院電気設備の安全基準(JIS T 1022)は病院建築に関わる人間であれば、避けては通れない安全基準である。1982年にIEC規格の病院電気設備の安全基準のドラフトを参考に、わが国独自の規格として制定されたのが始まりである。

医療機関内で使用される医用電気機器の安全は、適切な電気設備が大前提となることから、設備的な観点からの安全基準がまとめられている。

制定後、複数回改正され、2018年に10年以上ぶりに全面改正され、その時に瞬時特別非常電源が廃止され、無停電非常電源が新たに定義された。今回はその改正から5年ぶりの改正となる。今回の改正で一番大きな点は、特別非常電源の削除である。旧規格では、停電時の電源の立ち上がり時間によって、無停電非常電源、特別非常電源、一般非常電鍵の3種類に分類されていた。

しかし、1医療機関内で一般非常電源、特別非常電源の両方を別々に整備する施設はほとんどなく、電気設備を使用する医療従事者および医療機器側からみると、無停電非常電源か否かを意識はするが、一般非常電源か特別非常電源かを意識することはなく、医療機器を使用する際に、一般非常電源か特別非常電源かの選択を行うこともない。

このようなことから、特別非常電源を一般非常電源に包含しても臨床的、安全性的に何ら問題はなく、むしろ建築基準法および消防法で定められた非常電源と整合性を図ることで、より分かりやすくなると判断され、今回の改正で特別非常電源は削除されている。

その他、いくつか改正された点があるので、病院建築に関わる方には、改正後のJIS T 1022をご確認いただくことを強くおすすめしたい。

広報委員 CCE

2023/12/12

Revitalize! -再活性化のために–

次期学会長

佐賀大学 花田英輔 先生

2023年11月17日(金)の日本医療福祉設備学会の場で、次期学会長の佐賀大学 花田英輔先生から、来年2024年11月29日(金)~30日(土)に開催される第53回日本医療福祉設備学会の学会テーマが発表された。

【Revitalize! -再活性化のために-】と題し、今まで東京ビックサイトで開催されていた場所を変え、日程を変え、学会の再活性化の始まりととらえて、学会を企画していく意気込みが感じられた。長年学会とともに同時開催されてきたHOSPEX Japanが無くなったことから、開催場所の制約がなくなり、新たな場所(東京都千代田区 一橋大学一橋講堂)での開催を企画し、日程についても、医療関係者の参加を促すために、金曜日と土曜日の2日間の開催としている。学会、協会、医療・福祉の現場の新しい姿を目指し、今あるものを変え、再活性化して行く事を大きなテーマとして掲げている。

医療と福祉の現場はCOVID-19パンデミックによる疲弊から立ち直りつつあるが、これからも医師の働き方改革や人口減少、ICTの活用等、これまでの病院建築に新たな要求が突きつけられる時代に突入していく。これからの、学会・協会の再活性化を邁進するため、来年2024年11月29日(金)~30日(土)日程をいまから確保いただき、一般演題や特別演題など積極的な再活性化をぜひご検討いただきたい。私も陰ながら、花田学会長をサポートし、有意義で魅力ある学会となるように、Revitalize!の精神で努力していく所存である。

広報委員 CCE

2023/12/06

『よるのびょういん』―見えないところで病院を守る人―

よるのびょういん 福音館書店

谷川俊太郎 作 長野重一 写真

『よるのびょういん』という谷川俊太郎さん作の児童書が福音館から復刊されています。

終始モノクロの写真が、いかにも夜の病院という緊張感を煽ります。表紙は救急車の疾走感なのでしょう。

夜になっておなかが痛くなったゆたか君が救急車で病院に運ばれて・・・から始まります。

冷静にテキパキとことを進めていく医療スタッフの様子、ゆたか君の不安と緊張、厳粛で緊迫した中にもふとしたユーモアで場を和らげようとするお医者さん、職場から駆けつけて焦ったお父さんの昭和あるあるの少し笑える発言もあります。

約40年前の写真が使われているので今と随分違っているところもありますが(ナースキャップ、無影灯、低いストレッチャー・・・懐かしい)、今もファンは多いようです。

その中で、目を引いたのが『(略)ちかのぼいらーしつで よどおしおきているぼいらーまん。』のページです。バルブ、メーター、いくつもの配管が張めぐさられたボイラー室の煌々とした一角で一人仕事をしている施設担当者の姿があります。今にも唸るような機械音が聞こえてきそうです。

この場面が子供向け絵本の一ページになっていることに驚かされます。

24時間病院を支えている重要な役割、多くの施設・設備担当者が活躍しています。

病院設備に関わっている当協会のある会員は「お父さんの仕事はね・・・」と子どもとのコミュニケーション、父親の仕事を誇らしく伝えることのできる一冊となっているそうです。

広報委員 K.S

2023/11/22

CHE取得者、ここで活躍!

学会セッション「CHE取得後の可能性を探ろう!CHE取得者×〇〇」より

日本医療福祉設備協会では「医療施設等の設備やシステムに関する専門的な知識と技術を持つエンジニア」をCHE(認定ホスピタルエンジニア)として2009年より資格化しています。これまで1,536人が合格しています。臨床工学技士・看護師など医療職、病院等の施設管理業務の方、設備関係のメーカーの方など多岐にわたっています。

各分野で活躍されている4名の方に、現在の業務にCHEがどのように生かされているのかをお話しいただくセッションが、11月16・17日に開催された第52回日本医療福祉設備学会で持たれました。

認定証を手にした皆さん、セッションの前に笑顔で左から楠本さん、高橋さん、石田さん、松田さん、中島さん

生き生きと報告をしてくださった4名の方のお話の一部をここで皆様に紹介します。

座長は杏林大学保健学部臨床工学科教授で、第4回の認定試験でのCHE取得者でもある中島章夫先生です。

松田晋也さん(CHE×医療安全管理者)

臨床工学技士歴20年以上、病院の専従医療安全管理者(医療安全業務だけに専念する)として8年目、臨床工学技士で専従医療安全管理者を担っているのは全国でも珍しいそうです。

「臨床工学技士をやっていくうえで電気・医療ガスのことは必須であるためその知識を深めたいと思ったのが受講のきっかけです。医療安全管理者として電気、設備、防災に関する安全点検や訓練にはCHEならではの視点と知識が生かされています。また、設備・機器に関するインシデントは数は少ないのですが生命にかかわる重要なものなので見落とすことはできません。本資格は医療安全管理者としてもとても有用です」

高橋新一さん(CHE×病院設備設計施工メーカー営業職)

「登録番号000001、CHE第一号です」と笑顔の高橋さん。手術室設計施工に長年かかわったそうです。

「CHE取得により設備に対しての理解が深まりました。手術室の仕事は縁の下の力持ちであり、ずっと楽しく仕事をしていました。皆さんにも設備に対しての理解を深めてもらいたいし『病院設計は面白い』と感じてほしいと願っています」

石田 開さん(CHE×研究者、大学教員)

自称「資格マニア」の石田さん。医療機器や情報通信機器が安心・安全に使用できる電磁環境の研究者としての経験を重ねてこられました。ペーパーME(自称)として設備、電気、ガス以外にも知識を深めたいと思ったのが取得のきっかけだそうです。石田さんからのメッセージは

「施設内機器だけでなく、職員、患者の持ち込みも含め病院・施設への無線通信の導入が爆発的になってきました。例えばLED搭載機器が無線にも影響するなど身近な問題です。今こそ、その安全性の担保のためにCHEが電磁環境管理に関わってほしいと思います」

楠本 潤さん(CHE×建設会社医療福祉施設専門部署)

建設会社において病院プロジェクトの営業・企画を担当し、部門ごとの面積について研究を続けている楠本さん。

「以前は顧客との会話に出てくる設備用語にドキドキしていましたが、CHE受験に際して視野・情報が広がり、設備用語からモノやその機能をイメージできるようになりました。顧客との会話に自信を持てるようになったことがCHE取得の大きなメリットです」

セッションの中で「(多職種との)共通言語が持てる」との言葉が何度も出てきました。CHEは、病院設計や建築担当者、設備や管理の担当者、業務をする医療者だれとでも通じ合う知識と情報を持っている人、そこの調整役を担うことができるコンダクターなのかもしれません。

CHE(認定ホスピタルエンジニア)の詳細については下記をご覧ください。

認定取得者の増加とその更なる活躍を期待しています。

http://heaj-che.org/

広報委員 K.S

2023/10/31

どんどんやります病院見学会!

会議室で概要説明、すでにわくわく感

だんだんと秋が深まる中、10/24に日本医療福祉設備協会主催の「市立青梅総合医療センター本館」の見学会を行いました。

参加者は満員御礼の40名、11/1のOPEN直前の建物を見せていただきました。

やはり実物はいいです。企画している私達もいろいろ勉強になります。

新病院はコロナ禍真っ只中の建設で、感染に対してのたくさんの設計変更をされています。関係者の皆様のご苦労には頭が下がります。感染に対する考え方もかなり整理されているので、今後の病院設計の感染対策のお手本になると感じました。

また、本協会の会員の方々は職種も多岐に亘っていて、同じものを見ていろいろな角度からの議論をしながらの見学は、本当にタメになります。

屋上へリポートから 青梅の自然の向こうにうっすら富士山も

普段からの行いのおかげか天気も大変良く、屋上ヘリポートからは富士山が頭だけ見えたり、奥多摩の秋も感じることができました。

(スカイツリーは残念ながら見えませんでした)

ご案内いただきました病院様、設計ご担当・施工ご担当の方々ありがとうございました。

これからも本協会では11/30・12/1の鹿児島の病院をはじめ2月の新潟と、これまでコロナ禍で抑えてきた見学会をどんどん企画して参ります。

見学会申込みは協会ホームページから先着順になりますので、満員になる前に是非お申し込みください。(11/30・12/1の見学会のアキはあと少しです!)

申込みはこちらから

会員の皆さまも、ご自分達が関わられた是非皆さんに見せたい病院、話題が高く是非見てみたい病院等ありましたら、本協会までご意見・ご要望お知らせください。

広報委員 Y.N

2023/09/08

海外情報 2022年IFHE省エネ賞受賞者の声

9月のこの暑さは残暑と呼ぶには厳しく、長く続く様相ですが、WHO世界保健機関は「気候変動による異常気象で世界中の人々が重大な健康リスクに直面する」、と警告を発していたことを思い起こします。当協会が加盟している国際医療福祉設備連盟IFHEでは病院設備の温暖化ガス排出量の削減を一層促すために昨年のトロント国際学会で病院の省エネルギー懸賞制度を創設し、応募のあった多くの医療施設がその成果が認められ、国際医療福祉設備省エネルギー賞(Global Healthcare Energy Awards)の受賞者として発表されました。

受賞にあたってはどういった取組から施設のエネルギー削減目標を達成することができたのか、受賞者の中から2者へのインタビュー動画がIFHEのホームページにアップされているのでご紹介します。インタビューはIFHEのW.Vernon副会長がオンラインで実施しております。英語でのやり取りですが、興味がある方は是非覗いてみては如何でしょう。(各45分、字幕オンでテキストとしても表示されます)

1)Mediclinic社(南アフリカで50以上の病院の運営管理会社)

2030年までにカーボンニュートラルを達成することをMediclinic社は明確に宣言し、LEDや最新の設備を導入し、デジタル化による運用状況の「見える化」といった基本的取組もさることながら、まずは「利用者である人が設備の運用にどう能動的にかかわるか」、といったシンプルな視点を強調されていたのが印象的でした。

2)Ramsay Health Care社(オーストラリアの医療サービス運営企業)

こちらは920床の大型病院に2015年から増築を繰り返しながら設備更新と合わせて運用し、およそ18%のエネルギー削減を達成したことが報告されています。

世界中でカーボンニュートラル、脱炭素への取組を加速させることが求められる中、IFHEの「省エネ賞」は次回からカーボン削減賞(Carbon Reduction Awards)として募集を開始する準備が進められています。病院設備の脱炭素イニシアチブとして国際的認知度が高まり、英語圏以外の国々にも広めていくために今後は自動翻訳機能付きプラットフォームの開発や、それぞれの国の個別の事情に配慮されたシンプルで分かりやすい顕彰制度として定着させていくことを目指しています。

≪2024年10月 ケープタウンで≫

さて、そのIFHEの国際学会は来年の10月、南アフリカケープタウンでの開催予定です。世界で最も美しい街の一つと言われており地中海性気候で、10月は春。南アフリカ共和国第2の都市であり、有名な観光地テーブルマウンテンのほか、建築遺産でも「ケープオランダスタイル」など見どころが多く、文化施設も充実しています。

日本からは24時間以上かかるので、経由地(ドバイ、イスタンブール、パリ、ロンドンなど)で1泊する方法もあるようです。決して近いとは言えない開催地ですが、海外での人の動きはパンデミック前のレベルに戻り、病院施設のテクニカルツアーも予定されています。今後、当協会のホームページでもケープタウン学会の情報を発信していく予定ですので是非ご覧ください。

IFHE国際学会スケジュール:

2024年 10/17-19 ケイプタウン(南アフリカ)

2026年 10/16-20 ニューオーリンズ(米国)

広報委員 H.Y.

2023/09/07

第52回 日本医療福祉設備学会 準備中

-「実物に触れて、生の話を聞く」展示会場設置-

昨年までHOSPEX Japanと同時開催だった「日本医療福祉設備学会」、今年は2023年11月16・17日に東京ビッグサイト会議棟で単独での開催となります。

医療に関する医療機器やシステム、家具・備品などいろいろな情報が今のようにホームページなどから簡単に収集しにくかった時代、実物を見ることができ、話を聞くことが一気にできるこの展示会は、医療に関連することをあまり知らなかった若い頃の私にとって貴重な機会でした。直接いろいろなお話をお聞きできる機会がなくなったのは少し寂しいです。

そもそもHOSPEX Japanは日本医療福祉設備学会の併設展示会でしたので、展示会がなくなっても学会は続きます。

郡学会長

今回の学会では、「実物の展示」を少しでも残そうと学会会場内での企業展示を計画しています。新企画の立役者は郡学会長、その脇を固める飯田副学会長・不破副学会長です。

「実物に触れて、生の話を聞く」ことを引続き体験できます。皆さん是非ご参加ください。

いろいろな情報を収集中の若い世代の皆さんにも、ホームページからの情報やカタログ情報だけでなく、是非「実物に触れて、生の話を聞く」ためにご参加お誘いください。

会場でお待ちしています!

広報委員 Y.N

2023/08/24

在宅医療にもCHEの活躍の場(?)

認定ホスピタルエンジニア認定証(筆者提供)

筆者は当学会の認定資格である認定ホスピタルエンジニア(CHE)の第1回試験の合格者177人の内の1人です。医療設備の負荷としての医療機器を専門的に扱う臨床工学技士が設備関係者との共通言語を持つべき、との助言を当時は当協会理事であった小野哲章先生から頂きました。

CHE受験から11年が過ぎた2023年7月、臨床工学技士が集う第33回日本臨床工学会に参加しました。抄録集を見ると『総務省中国通信局合同企画セッション:医療機関における安心・安全な電波利用推進の現状と課題』と題したシンポジウムが本学会最大枠である2時間で企画されていました。登壇者の1人、当協会の理事も務められた加納隆先生は臨床工学技士であり、医療と設備の橋渡し役を実践して来られた功績が称えられ、前月には第73回『電波の日』総務大臣表彰を受けておられました。改めてお祝い申し上げます。

【参考】総務省:

令和5年度「電波の日・情報通信月間」における表彰(2023年5月26日)

明示的に設備を志向したセッションは僅かでしたが、設備マネジメントの重要性を訴える内容の講演や発表が散見されました。病院という規模の大きい医療環境であれば設備の専門家にアクセスしやすいため専門分化したマネジメントが可能ですが、在宅医療における療養住環境となると個別性が高い上に医療設備の専門家の介入が少ない現状が異口同音に示されていました。

筆者の調査なので正確性に欠くかもしれませんが、平成28年度と令和2年度の5カ年で比較すると、入院総数は1割程減少しましたが、在宅人工呼吸療法は1割程増加しています。更に細かく見ると在宅人工呼吸療法患者に占める19歳以下の割合は4割程増加しています。在宅でも生命維持管理装置を使う機会が増え、医療的ケア児の自宅療養も増えていることが垣間見えます。

在宅で用いられる生命維持管理装置には医師や看護師、臨床工学技士らの呼吸ケアチームが医学的専門性を持って関わりますが、設備やエネルギー、生活といった療養住環境の専門家は希少人材かもしれません。新型コロナウイルス感染症の流行拡大による『医療逼迫』が報道されたことをご記憶の方も多いと思いますが、入院病床が不足すれば在宅医療が拡大する必然性を考えると、在宅医療に関わるCHEが増えて行くことも必然かもしれません。

広島国際会議場(2023年7月20日・筆者撮影)

ここからは余談ですが、第33回日本臨床工学会は当初5月開催予定でしたがG7サミットの広島開催が決定すると7月に延期されました。学会場はG7サミットでも使われた広島国際会議場であり、第94回米アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』のロケ地にもなった場所です。

筆者が訪問した日は平和祈念式典のテントを設営していました。この記事をお読みの方は重機にお詳しい方も多いと思いますが、この機に広島の復興工事についても関心を持ってみてはいかがでしょうか。

平和記念式典の設営風景・平和記念式典の設営風景(2023年7月20日・筆者撮影)

広報委員 K.N

2023/07/31

今年のモダンホスピタルショウ2023は・・・

活気あふれる展示風景

東京の気温が37.5度まで上昇した7月12日水曜日、東京ビックサイトで国際モダンホスピタルショウ2023が開幕しました。会場内を歩いてみると、出展企業の説明員による熱いPR合戦が繰り広げられ、かなり活気を感じましたが、コロナ禍以前と比べると展示規模や出展社数の減少は否めません。今年の来場者数は3日間で約3万人、以前から比べると半分以下になっているようです。しかしながら、展示規模が縮小によりスペースが創出された分、多くのセミナー会場が設置され、とても有意義なセッションが開催されました。

展示会には、全国から医療・福祉関係者が集まります。商談の場であり、久しぶりにお会いする方々との出会いの場でもあります。医療現場で要望されているニーズは、アンケートだけでは正確に把握することはできません。やはり、対面でいろいろなお話をする中で、本当のニーズが見えてくる場合もあります。メーカーに所属する私にとって、欠かすことのできない市場調査の場になっています。展示会が以前のように盛況になることを願っています。

コロナ禍の影響により休止していた開会式を4年ぶりに挙行

医療福祉設備協会では秋の学会での併設展示会としてのHOSPEXとの連携、展示会場内でのセミナー開催を続けてきました。HOSPEX中止となった今年は、国際モダンホスピタルショウ2023の展示場内セミナー会場で「日本医療福祉設備協会セミナー」を開催させていただきました。100名の定員にほぼ満員の参加者を迎え、「COVID-19パンデミックに対する包括的病院機能改善計画-都市部の中規模病院ケーススタディ-」をテーマに、当協会の安原会長をはじめ5名の講師の方々から講演がありました。申込者のうち約5割を病院関係者が占め、ゼネコン・設計関係が約3割、メーカー他が約2割という状況でした。病院機能改善計画に興味を抱く方々が、3時間という長丁場にもかかわらず、最後まで真剣に聴講されている姿が印象的でした。

日本医療福祉設備協会特別セミナー

満員のセミナー会場の様子

(セミナープログラム)

1.COVID-19パンデミックに対する包括的病院機能改善計画

-都市部の中規模病院ケーススタディ-

東京大学名誉教授/

一般社団法人日本医療福祉設備協会 会長 安原 洋 氏

2.病院建設における最近の課題

清水建設㈱ ソリューション営業部部長/

一般社団法人日本医療福祉設備協会 理事 中田 康将 氏

3.COVID-19パンデミックを経た病院空調の新しい考え方

新菱冷熱工業㈱ 経営統括本部イノベーションハブ主査 森本 正一

氏

4.COVID-19パンデミックなどから見えてきた維持管理の重要性

㈱長大 社会創生事業本部まちづくり事業部/

一般社団法人日本医療福祉設備協会 副会長 鈴村 明文 氏

5.感染対策と病院BCP-建築計画課題とコスト

千葉大学工学部研究員 名誉教授/

一般社団法人日本医療福祉設備協会 副会長 中山 茂樹 氏

なお、セミナーで使用した資料の抜粋は、当協会のホームページでご覧いただくことができます。ご興味のある方は是非のぞいてみてください。(7月末ころ公開予定)

広報委員 Y.F

2023/07/21

HOSPEX中止で想うこと

1976年より続いていたHOSPEX(HEAJと一般社団法人 日本能率協会との共催)が、2023年度は開催されないことになった。

病院建築や設備や展示会のあり方など、取り巻く環境の変化とはいえ建築設備業界に身を投じて47年(病院建築設備に本格的に従事し始めて36年)の筆者は一抹のさみしさを覚える。

【活気ある展示会の思い出】

病院設計は、事務所建築等と異なり院内感染、超清浄手術室(バイオクリーン手術室)、ICU,RI管理区域、シールドルーム、医療ガス、感染性廃棄物などといった特殊用語を用いて医療従事者と打ち合わせを行う。また、MRI,オートクレープ、内診台、人工透析装置、超音波洗浄装置などの医療機器・検査機器などの設置条件(寸法、荷重、シールドの有無、空調条件、特殊電源、特殊排水、局所排気などなど)を理解していないと建築図・設備図の作成が出来ない。そのような情報を得る手段としては、筆者の若かりし頃は、日本建築学会偏「建築設計資料集成」、産業調査会事典出版センターの「医療機器事典」、医療機器メーカー作成の「機器設置図」などであったが、唯一現地で実際に目で見て、体験できるのがHOSPEX(当時は「病院設備展」といっていた」であった。現在の東京ビッグサイトではなく晴海の展示場での開催あった。ダイオキシンが問題になったときの医療廃棄物用焼却炉が屋外に何台も展示されていたり、会場に入ると目の前に自走台車が吹き抜け空間を縦横無尽に走行していたり、各メーカーのブースでは高圧蒸気滅菌機、リハビリ用装置、ナースコールシステム、無影灯などが所狭しと並んでいて、真面目に見たら1日でも足らないくらいで翌日も足を運んだものである。

【現状と今後への期待】

ここ2,3年のHOSPEXでは展示ブースが小さくなる、常連のメーカー・エネルギー会社の出展がなどの変化は気がかりであった。

昨今では欲しい情報がネットなどで容易に入手出来るし、医療コンサルタント会社などがまとめた医療機器関係の資料が設計者・施工者に浸透してきているのかもしれない。

古い考え方かもしれないが、病院建築・設備の設計をする際には、実際のものを見て、手に触れて、メーカーの方々と情報交換をする「場」が必要である。今後は健康・医療・福祉の展示会である国際モダンホスピタルショウとの連携などの含め、このような「場」の存続を期待する今日この頃である。

※本年11月の第52回日本医療福祉設備学会では新たなチャレンジとして、小規模ながら学会会場において十数社の併設展示の開催が決定しています。どうぞご参加ください。

広報委員 A.S

2023/06/23

介護施設の設備計画

− 日常生活に寄り添った視点の必要性 −

デイルーム内に設置されたトイレ

ある通所介護施設(以下、デイ)の改装計画の相談をうけて、昨年から打ち合わせを重ねてきました。初めにご要望をうかがったところ、ご利用者様が快適で、かつ職員のモチベーションが上がるような内装計画の提案を希望していらっしゃいました。現状の内装デザインは、事務室のような少し殺風景な印象で、経年劣化による汚れも目立ち始めていました。また、特別養護老人ホーム(以下、特養)と併設で建物のエントランスが1ヶ所であることから、デイとして使用している部分と特養と共有している部分との境界が曖昧になっていました。そのことで、デイの職員以外の人の出入りなども視界に入り、デイの空間が落ち着かない雰囲気になっていました。

最近の介護施設のデザインの傾向はあたたかみのある、家庭的な雰囲気のものが好まれる傾向にあると思います。また、大規模な施設よりもどちらかというと小規模なものが好まれ、個人の意志や行動を尊重する個別ケアが行われています。

今回の内装デザインの変更は、落ち着いた雰囲つくり、個別ケアを促す空間にすることが目的であると考えていました。

トイレ内部

ところが、何度か打ち合わせを重ねていくと、多くの職員がストレスに感じていることが排泄ケアであることがわかりました。現状、トイレはデイから廊下を歩いて30メートルほど離れたところにあり、ご利用者様によってはそこまで誘導と付き添いが必要です。またそもそもデイルーム空間も大きな施設なので、デイルームの端からトイレまでは60メートルほどになります。このトイレまでの往復が日々何度も行われる状態でした。この距離はご利用者様にとっても負担が大きいことは間違いありません。デイのご利用者様はお元気な方も多いですが、それでもトイレが遠いということはご利用者様へのヒアリングからも聞き取れました。

最終的にはデイルーム内の一部にトイレスペースを確保し、同時に内装はあたたかみを感じる木調の雰囲気を取り入れたものに改装するという工事を行いました。このことにより、ご利用者様、職員双方の移動の負担も減り、より安全快適に過ごすことができるようになりました。

介護施設は病院とは違い、日常生活を送るところです。ですから、日常が過ごしやすく、そして快適であることが大切です。病院のような大掛かりな設備計画は必要ないのですが、日常生活を送るという視点での計画の重要性を改めて感じました。

広報委員 S.I

2023/06/19

ゼミ紹介 名城大学 酒井ゼミ -社会人基礎力のあるエリート学生を育成する-

「あなたのそばのHEAJ」では今後、医療福祉・設備等の将来を担う学生の活動を紹介させていただく予定です。学生の新鮮な思い、先輩である私たちへの期待などもお聞きし、ともに活躍する仲間として情報の共有や相互理解が促進することを願っています。

第一回目は、当協会にも濃厚に関わっていただいている(後述の学会発表など)名城大学酒井ゼミをご紹介します。紙面インタビューによる酒井先生・学生からの回答とゼミホームページをもとに、担当広報委員が構成しました。

【どんなゼミ?】

保健医療情報学研究室 指導教員:酒井 順哉(都市情報学部都市情報学科教授)

「患者安全と病院経営に役立つ保健医療情報研究を通して、社会人基礎力のあるエリート学生を要請する研究室」

「社会人基礎力のあるエリート学生を育成する」をコンセプトとする酒井ゼミでは、保健・医療・福祉に関する問題点を解決し、安心・納得できる社会システムへの政策提言が行えるために必要な情報技術の修得を通し、社会人基礎力の向上を目指した活動を展開しています。

【ゼミ選択の理由、現在の活動は?】

毎年、酒井ゼミには医療と情報に興味のある学部生と院生が合わせて7~9名入ってきます。ホームページの今年の卒論要約には「マイナンバー保険証利用対応」「AEDへの誘導表示」「病院ホームページにおける情報提供の有用性」など、タイムリーなキーワード満載です。

ゼミ選択の理由を、自分の成長だけでなく「医療×ITを将来の選択肢や自身の強い分野として持ちたい(令和4年度卒業生 伊藤翼さん)」「主体的に学びできることを増やすための資格取得に興味があったから(令和4年度卒業生 井上琴美さん)」と明確にお答えいただきました。

医療情報技師認定試験に見事合格!

【強み、特徴と成果】

ゼミのコンセプトである「社会人基礎力のあるエリート学生の育成」のためのプログラムが組まれています。

コンピューター技術の修得、保健・医療・福祉の知識修得、学会認定資格取得のための勉強会、プレゼンテーション力・ディベート力の修得、学会等への参加・研究発表など多彩です。

その結果、多くの学生が在学中に資格取得しています。昨年度は3名が医療情報技師認定試験に合格しました。

日本医療福祉設備学会には、これまで約20年で延べ150名もの発表がありました。そして、第51回日本医療福祉設備学会(2022年10月開催)では2名の学生が一般演題優秀演題賞受賞という快挙です!

今年の第52回学会にも多くの発表を期待しています。

(受賞の伊藤 翼さんと田邉

智之さんのインタビューは本会ホームページ「詳細はこちら」をご覧ください)

【卒業後の進路は】

令和4年度卒業生 伊藤 翼さん

コンサルティングに強みを持つIT企業で、ITプロフェッショナルとして歩み始めました。ゼミ活動で培った社会人基礎力を評価いただき内定者代表を務めるなど、社会人として好調なスタート切りました。現在は研究を通して培った分析力や論理的思考力を活かしながら、大手企業の持つ複雑な課題を解決できる人材を目指し研修に励んでいます。

令和4年度卒業生 井上 琴望さん

メーカー系のIT企業に就職し、公共に関する事業部に配属されました。中部地方の大学ポータルサイトのシステム開発や導入を中心に仕事をします。今後、ヘルスケア事業が拡大し、中部圏でもシステム開発をおこなうことがあれば、その時には酒井ゼミで学んだ医療情報学を活かし、業務に携わりたいと考えています。

【最後に…ゼミ生にとって酒井先生はどんな先生?】

「一言でいうと厳しくも愛ある先生」と回答の冒頭に書かれています。

期限やメールのマナーなどには厳しい、そこまでしなくてもと思うほどの細かい指摘を受ける、ゼミ生一人一人に最後まで向き合ってくれる、など。

この厳しさと愛情の中に、社会人としての大切なことを学んだことを、社会人となった今改めて実感していると卒業生は教えてくれました。

いくつかの質問への回答をお願いした学生からは、丁寧なレポートをいただきました。やはりゼミで学んだ「社会人基礎力」や「プレゼンテーション力」が発揮されていると実感しました。

酒井先生、ゼミ生の皆さま、ご協力ありがとうございました。

広報委員 K.S

2023/04/21

研修会を開催しました 〜ひさしぶりの対面集合研修会!

当協会の重要な会員サービス活動のひとつである研修会を、3月に開催いたしました。以前に本欄でもご案内したとおり、久方ぶりにオンラインではなく対面集合での開催でした。

神戸会場

東京会場

研修会テーマは「最近の手術室環境のトレンド」です。

当協会会員の手術室メーカー様にご協力いただき、関西と関東で2回、開催いたしました。

・神戸会場

(3月17日、於・エア・ウォーター株式会社ショールーム

国際くらしの医療館・神戸)

https://site.awi.co.jp/ki/

・東京会場

(3月24日、於・株式会社セントラルユニ

マッシュアップスタジオ)

https://corporate.central-uni.co.jp/mus/

各回とも施設見学を行い、手術室モデルルームやICU・医療ガス等の設備を見学したほか、建築計画における3Dシミュレーターなど、最近の手術室の環境と技術について、実物に接して体験することができました。

施設見学に続いて、神戸会場では2名、東京海上では3名の講師の先生よりご講演いただきました。医学の歴史的経緯を踏まえたこれからの手術室のあり方、ロボット支援手術、IoTを実現したスマート治療室、臨床工学技士の視点からの手術室環境、など大変興味深いお話を聞くことができました。参加者からも数多くの質問が出て、対面集合ならではの盛り上がりをみせました。

じつはこの手術室環境をテーマとした研修会は、2020年春に開催予定でしたが、COVID-19流行のため保留となっておりました。海外からのインバウンドも戻りつつある昨今、当協会の企画も現地開催できるようになった喜びをかみしめた次第です。

広報委員 KK

2023/03/30

現場のつぶやき -病院の再開発計画の課題2-

前回は病院の改修計画の悩みをつぶやきましたが、もう一つの当院の大きな課題である、将来の建物計画についてもここだけの話として気軽にお読みいただきたい。

一般的な建物もそうですが、【老朽化したら建て替える】は、当たり前と言えば当たり前の話であり、伊勢神宮の式年遷宮のように、場所を定期的に変えて建物を新築するというのが理想と言えば理想です。現在と同じ規模の空き場所を未来永劫確保し、定期的に病院を新築して引っ越し、古い病院を壊して空き地として確保する・・・。そのような流れができれば病院の将来の建物計画の悩みは少なくなります。しかし、狭い日本で広い空き地を確保することは、病院の経営的には不可能であり、目の前に空き地があればどうしても違う用途に使ってしまい、使える土地はなくなり、病院の将来計画は建て詰まり、次の将来計画が頓挫するなんてことはよくあることと思います。当院でも例外ではなく、しかも診療機能以外に研究スペースも確保しなければならないような大病院となると、研究室も含めた病院全体の将来計画をどう進めて行くかも悩みの種となります。

特に、次の建物を建てられるように無駄と思われがちな空き地をどう将来的に確保して、どのように今の機能を移転していくのか・・・。診療機能は医療を提供することで、収入として診療報酬を得ることができますが、研究スペースは診療報酬を得ることができません。未来の医療を創るという意味では、絶対に必要なスペースですが、診療用の建物は新築できるけど、研究用のスペースは使わなくなった昔の病棟や外来などの建物を使いまわして老朽化するまで昭和初期の建物を使い続けるなんてこともよくあることです。

しかし、一方では研究スペースの老朽化で医師のモチベーションが下がり、研究も進まないという声もよく耳にします。当院のような大きな病院ですと、診療・研究・教育のスペースを確保しつつ、数十年後の将来計画を立てる必要があります。ただ、言葉としては理解できているのですが、実際の計画を立てるとなると何から始めればよいのやら・・・。こういう時には、チームを組んで考えるのが良い方法と考え、当院でも様々な方に協力いただきながら、将来計画を立てているところです。数十年後、将来計画がその通りになっているか、まったく違う計画となっているかを楽しみにしながら、計画を立てられると良いと思っています。

CCE

2023/03/14

現場のつぶやき -病院の再開発計画の課題-

私の日常的な業務として、病院の再開発計画への関わりがあります。もともと、建築的なことが専門というわけではありませんでしたが、臨床の現場で働いた後、学位取得に伴い現在の部署に異動しました。現在は病院全体のマネジメントに関わるとともに、建物の改修計画や将来計画にも関わっています。

当院の課題として、中央診療棟の改修と将来の建物計画の2つの大きな課題があります。中央診療棟は、診療の根幹となる手術部や放射線部等が配置されていますが、建築後33年が経過しており、施設基幹インフラの老朽化や現状の医療提供体制に見合っていないなどの課題があります。その課題を解決するためには、大きく①現状の建物を改修する、②新たに建物を建てる の2つの案が考えられますが、それほど簡単な選択というわけでもありません。①②ともに財源をどうするかということは大きな課題ですが、基本的にはどこからか借金をして、診療収入で返済していくしかありません。ただ、①であれば、どうやって改修するのか?改修工事中の診療機能はどう維持するのか?患者さんの導線をどう考えるのか?②の場合でも、建てる場所があるのか?土地はどうするのか?・・考えれば考えるほど、答えが見つかりません。

数年間議論の挙句、新しく建てる場所もないので、改修しか方法はない。ただ、診療機能を止めるわけにもいかないので、結論的には居ながら改修を同時に複数のフロアで行い、診療機能は極力停止せずに改修する案に落ち着きました。改修期間は3年以上、改修延床面積1万m²以上の大型居ながら改修です。現在、改修計画を進めていますが、平面プランに加えて、上下階への立体的なプランの連携、極力診療に影響を与えないような配慮など、実際問題、課題は山積み。これから、無事計画通りに事が進むか不安な毎日をここ数年間は過ごすことになるでしょう・・・。借金の返済計画も考えなければなりません・・・。

ただ、こういった、病院の大きな改修計画や小さな改修計画でも当協会が認定する認定ホスピタルエンジニア(CHE)役割は今後も大きくなると思います。ぜひ、CHEの認定試験も検討してみてください!

もう一つの大きな課題である将来の建物計画については、別の機会につぶやきたいと思います。

CCE

2023/03/06

病院見学会の醍醐味は

日本医療福祉設備協会では企画委員会が中心となり協会会員を対象とした病院見学会を開催してきました。これもCOVID-19の影響でここ3年は実施できていない状況がありますが、また様子を見ながら再開をしているところです。

(企画委員会からの情報は「3年ぶりの病院見学会」「新しい年度に向けて(研修会・見学会の開催)」をご覧ください)

2016年9月~2022年8月までで14施設の見学会を実施しました。岩手県から沖縄県石垣島まで全国規模です。

竣工引き渡し後の開院準備期間に見学が実施できることがあります。患者さんがいないので、普段見ることのできないところまで案内いただくことができます。病室内やトイレ、浴室、バックヤードなど、そして機械室や大きな免震装置まで。

何より一番の魅力は、はじめに行われる会議室での概要説明の場面です。

病院の責任者から病院の歴史や地域での役割、病院新築に当たってのコンセプトをお聞きし、そこに地域への責任や思いとともに職員への温かい気持ちや期待を知ることができます。そして次に設計・建築担当者がそれをどう受け止め、どんな創意工夫と最新技術を駆使したかを熱く語ってくれます。

何年もの長い経過の中で、苦悩や葛藤があったであろうことも想像ができます。それを経て、今完成した新病院を語る晴れ晴れとした表情は本当に気持ちが良いものです。

多くの病院は、看護部長が企画初期段階からメンバーとして参加しており、そこに5年後、10年後の看護を見通している語りは、看護師である私としてはとても興味のある内容です。

これら関係者からの説明があるからこそ、その後の見学はとても興味深く、現場での意見交換や質問も活発に交わされます。

これからも感染予防策を講じながら見学会を積極的に計画し、設備協会のホームページでご案内していきます。皆さんのご参加をお待ちしています。

広報委員 K.S

2023/02/21

IFHE国際医療福祉設備学会、その後もお楽しみ -思い出の街 ケルン-

当協会が所属している国際医療福祉連盟(IFHE)では2年に一度国際学会を開催しています。直近のカナダ大会については9月の「IFHEカナダトロント会議に参加しました!」をご覧ください。

日本医療福祉設備協会では国際学会の後に、その近隣国の施設見学会を開催してきました。残念ながら、ここ数年はCOVID-19の影響で学会自体がリモートになったり見学会を開催できない状況があります。

3回前のオランダ大会後の見学会で訪れたドイツ西部の都市ケルンの街を紹介します。

市街地はライン川の両岸にまたがり、有名なのはゴシック様式の建築物としては世界最大のケルン大聖堂でしょう。空高く延びる157メートルの2本の尖塔が歓迎してくれますが、ライティングされたその夜景も神秘的ですばらしいものです。

夜空にそびえる大聖堂

ケルンといえばケルシュ(ケルンビール)、クランツという取手付きのお盆で運ばれ、まるでわんこそばのように次々と提供されます。テーブルに運ばれたこの光景には思わず笑ってしまいます。4月のケルンでは茹でたてのホワイトアスパラとの組み合わせで最高のケルシュを楽しむことができます。

ケルシュとホワイトアスパラ

ケルン大学は1388年に創立されたヨーロッパ最古の大学の一つであり、ドイツ最大規模の大学です。2007年に完成したケルンハートセンターは施設内部の見学はできませんでしたが、ガラス張りで燦燦と日を浴びグリーンたっぷりのエントランスホールが印象的です。

オランダ、ドイツの施設見学については病院設備Vol.59 2017年1月に「第24回海外視察研修報告」として中山視察団長からの報告があります。

グリーンたっぷりの病院エントランス

見学会は病院建築・設備等に関連する多岐にわたる職種で構成されます。異文化に触れた反応や感想も多様であり、また貴重な情報交換の場でもあります。

広報委員 K.S

2023/02/06

今度は3年越しの研修会-生で見よう!生で聴こう!-

コロナ拡大の始まる2020年2月、本会では3月に企画していた2つの研修会を直前で中止しました。そこから3年間、対面式での研修会を開催できませんでした。今ようやく、これまで何もできなかった状況から少しずつ広げ、3年前近くの状況に戻ってきたのではないかと実感しています。

この3年、いろいろな意識の変化もあったと思います。小児科の外来受診者数が少なくなった理由には、医療施設での感染を気にするお母さんの意識の変化だけでなく、子どもたちの手洗いや手指消毒を行う習慣が定常化してきたこともあるのではないかともいわれています。診療抑制によるマイナス面だけではなく、こういった医療の向上につながる変化が多くあってほしいと思います。

コロナ禍の中でオンラインでの会議やセミナーなどにも慣れてきましたが、やはり対面式でのイベントの良さもたくさんあると思います。3月に、昨夏の見学会の復活に続いて「実物を見る、直接講師の先生方のお話をお聞きする」研修会を復活させます。「最近の手術室環境のトレンド」を神戸と東京で開催、皆さん是非ご参加ください。

https://www.heaj.org/study/info.html

直接・間接に医療に関わる業務を行われている協会会員やこのHPをご覧いただいている方々にとっては、まだまだ注意が必要な時期も続くと思います。

皆さんのご健康と経済の復活、医療を取り巻く環境が少しずつ良くなることをお祈りしています。

広報委員 Y.N

2023/01/27

日本とヨーロッパ、コロナウィルスとの関わりの違い

【4年目の新型コロナウィルス】

2023年に入り、街中でも多くの外国人旅行者を見かけるようになりました。現在、日本は新型コロナウィルス対応として、中国からの入国者に対し臨時的な水際対策を講じてはいますが、基本的には国際的な人の往来を認めています。

最近の国内の感染者数は第8波のピークを越え、一旦収束に向かっているようにも思えますが、まだマスクをする生活にはなんら変わりはありません。

【コロナウィルスはどこへいったのか】

昨年秋、展示会視察のためドイツとフランスを訪れた際、飛行機の中ではマスク着用を求められたものの、降り立った空港でも日本人、中国人と思われるアジア人以外は誰一人としてマスクをしていませんでした。利用したのは日本の航空会社だったのですが、ドイツで一緒だった日本人に聞いたところ、ヨーロッパの航空会社の飛行機では、成田発の機内でもマスク着用を促されることはなかったそうです。

結局、海外滞在期間中には一切マスクをすることなく過ごしました。さらに、驚いたことには、現地のレストランに入った際にも検温や消毒の設備が置いてあるところは少なく、仮に置いてあっても、日本のように手指の消毒を求められることもありませんでした。多くの現地の人が何も気にせずレストランに入って行きます。そして、当然ですが、日本で言われるコロナガードのようなアクリルの仕切りなどがテーブルにあることもありません。その光景は「コロナウィルスはどこへいったのか?」と思わせるような、2020年以前と同じようなものでした。

【消毒液とメッセージ】

視察後、ある観光地でもある小さなフランスの村を訪れた時に、屋外の駐車場に車を停めました。そして、駐車料金を支払う際にその機械を見ると、消毒液が設置されていました。それは支払い機械と一体になっていて、とてもスマートでさりげないものでした。もちろん、その時にそれを使用している人はいませんでしたが、おそらくコロナ禍の真只中ではそれが活用されたに違いありません。書かれているメッセージは『

Protect yourself and protect others 』

観光地に行かないということではなく対策をしながら楽しむ、そんなフランス人の考えの一端を感じることができました。コロナウィルスがなかったことになっているような国でも、実はしっかり戦ってきた証がありました。

もうマスクをしなくてもいい世界の人達が今の日本を訪れた時、日本でのマスク生活、コロナウィルスとの関わり方をどんなふうに捉えているのでしょうか。日本でもその対応が変わる兆しがありますが、世界から見るとかなり慎重な対応だったのかもしれません。

広報委員 S.I

2022/12/19

IFHEカナダトロント会議に参加しました!

安原会長

今年もあと僅かですが、2月に本欄にてお知らせしましたIFHE国際医療福祉設備連盟トロント学会(カナダ)に9月19日から21日まで参加しましたので遅ればせながらフォローアップのご報告です。

2022 IFHE Congressトロント学会の参加者は欧州、北南米やアフリカから合わせて30カ国以上、従来通りの国際色豊かな会議となり、IFHE理事会、評議員会の後、国際学会および併設の展示会が予定どおり開催されました。学会のテーマは“Unleashing Innovation: Healthcare Engineering Excellence” 訳して“卓越した医療福祉設備のイノベーションを解放つ!”でしょうか。感染制御、スマートホスピタル、寒冷地のヒートポンプ利用、カーボンニュートラルを目指す病院設備の取り組みなど、各国の設計者、設備エンジニア、研究者の発表を久々にリアルで聞くことができた事は、最近すっかり慣れてしまった画面上での会議とは異なる緊張感に満ちた時間で、改めて新鮮に感じました。

日本からは当協会の安原会長と東京電機大学の江川先生の御発表があり、Q&Aも活発に展開され、セッションの参加者にも好評でした。

学会の基調講演に登壇されたのは元女子プロアイスホッケー選手(オリンピック金メダリストでホッケー殿堂入りされているカナダの有名なスーパースター)でその後、医師になり医療施設で奮闘中のヘイリー・ウィッケンハイザー先生、もう一人が医師で宇宙飛行士、カナダ人として最初に国際宇宙ステーションに長期滞在されたデイビッド・ウイリアムス先生の二人で、コロナ禍に医療従事者への感謝と称賛のメッセージに加えてなんともパワフルでインスピレーション溢れるトークは本当に素晴らしいものでした。

2022 IFHEトロント学会の様子

また、国際医療福祉設備省エネルギー賞(Global Healthcare Energy Awards)の1位をVallejo Hospital Campus(米国)、IFHE国際建築賞(2022 IFHE International Building Award)をGrande Prairie Regional Hospital(カナダ)が受賞しました。

現地の病院視察ツアーはさすがにコロナ感染リスクのため中止になり残念でしたが、次回以降、コロナ終息後のIFHE国際学会での病院視察プログラムに期待したいものです。

今後のIFHE学会スケジュール:

2023年11/4-6 メキシコシティ

2024年10/17-19 ケイプタウン(南アフリカ)※

2025年 5/ アントワープ(ベルギー)

2026年 10/16-20 ニューオーリンズ(米国)※

※国際学会

広報委員 H.Y.

2022/11/30

医療・福祉のための設備総合誌「病院設備」 ―1959年の第1号は―

日本医療福祉設備協会が発行している、医療・福祉のための設備総合誌「病院設備」は、年5回、会員のみなさまにお届けしています。

毎号、読み応えのある内容で、私は送られてくることを楽しみにしています。ちなみに、バックナンバー(1999年以降分)の概要は、協会ホームページからご確認いただけますので、興味のある方は、是非のぞいてみてください。

(病院設備バックナンバー https://www.heaj.org/book/setubi_bn2022.html)

先月送られてきた「病院設備」は、第363号でした。

ふと、第1号は、いつごろ発行されているのか興味が沸いてきました。そこで、協会事務局にある書庫を探してみると、ありました。

1959年に第1号が発行されています。目次を開くと、最初の記事は「患者ベッド床高寸法問題三部作」でした。看護師や看護大学の研修者ら3名が、病院ベッドの床高について、それぞれの立場から調査研究や意見を述べています。60年以上も前の病院スタッフが、病院ベッドに対してどのような考えを持っていたのか、その一部をご紹介します。

都内のT病院が、院内の職員110名(医師23名、看護師50名、その他37名)を対象に、ベッド床高(床からマット上面までの高さ)について調査を行いました。その結果、T病院には、3種類(76cm、70cm、63cm)の床高のベッドがあり、最も支持された床高は、76cmであったということです。当時の患者は、ベッドへの乗り降りに踏み台を使うこともあったようです。T病院の看護師の平均身長は151cmで、調査対象の看護師50名全員が、76cmの床高を希望していたということです。この調査研究の最後に、「私たちがより能率的に仕事を行い得るよう、ベッドの高さについて研究する必要があると思われる」と書かれていました。

床高調節機能付きの病院ベッドが一般病床に普及したのは、1990年代以降です。このため、当時はT病院のように、床高が固定された何種類かのベッドがありました。現在は、患者の安全と看護師の業務のしやすさから、床高は約35cmから約75cmまで可動します。(P社の例)

次回の「病院設備」は、1月号です。配送されてくるのを、心待ちにしています。

広報委員 Y.F.

2022/11/07

第51回日本医療福祉設備学会より-3つのエピソード

10月27日、28日の2日間、東京ビックサイト会議棟において、第51回日本医療福祉設備学会が開催されました。二日間とも快晴に恵まれ絶好の外出日和。早朝から国際展示場駅から人の流れは途切れない状態でした。(設備学会・HOSPEXだけでなくビルメンヒューマンフェア、JAPANTEXなどが同時開催であったが)6階の受付前で検温を済ませ、各会場の混雑状況を見て回りました。今回の講演会場は2つの大きな会場です。(例年は3会場、一般演題は2会場)どの会場もほぼ満席状態。COVID-19,カーボンニュートラル、DX,病棟水回り、建設コストなどなど興味深いセッションばかり。

そんな中で興味のあったセッションを紹介します。(詳細は予稿集を参照願います)

「医療施設におけるカーボンニュートラルの取組み」について

竣工事例を基に、外気負荷低減のための建築計画と一体になったクールヒートトレンチ(地中熱利用含む)の採用によるエネルギー消費量の低減やエネルギーを作り出す創エネへの積極的なチャレンジ・竣工後の検証を発表されていました。内容も素晴らしかったですが、何より若い人のプレゼン能力のすばらしさに感心させられたセッションでした。

「今こそ必要なBCP」では、都立広尾病院の減災対策支援センターの方から、災害時のハードな対策を積み上げていくのではなく、今ある災害対策を削ぎ落して、被災時に判断する事項を事前に減らして、なおかつ事前に試用しておく「減災対策」なるものの説明がありました。

これこそ災害時に真に医療機能を継続させる事業継続計画なのであろうか。

私が座長を務めたセッション終了後、千葉にある病院の看護師長がフセンのいっぱいついた空調ガイドラインを抱えて質問に来られました。「手術部門の器材を展開するところはHEPAフィルタが必要ですか?お金がかかるのですが・・・」とても真剣に悩まれているご様子。持てる知識で丁寧に説明したつもりですが、現場の看護師さん・施設管理者の方々の日々の悩みを解決できる場の必要性を改めて痛感した次第です。

2022/10/17

今年もすごい、いよいよ日本医療福祉設備学会開催!

第51回日本医療福祉設備学会が迫ってきました。今年のテーマは「医療福祉のイノベーション~革新が創る持続可能な医療への道~」です。「イノベーション(innovation)」とは刷新、革新などの意味があり、今回の学会では、医療福祉事業継続を目的としたCOVID-19に代表される新興感染症対策、働き方改革、DX、CN、自動化など、医療福祉を取り巻く広範囲のイノベーションを取り上げます。新しい企画「イノベーションセッション」はメーカー名や製品名を公表したうえで企業の研究活動を報告いただくユニークなもので、4題がノミネートされています。

高階雅紀学会長の意気込みは、4月の広報記事「設備協会 紹介したいこの人②」でご覧ください。

今年はビッグサイトでの2日間の現地開催です。現地開催の学会に参加するのは非日常の体験であり、見失っていた日常の意義を改めて考える機会になります。

会場は3つ、これまでより少ないので見逃しプログラムが少なくなります。一つ一つは広い会場を準備しているので感染防止対策にもなります。

学会は10月27日(木)~28日(金)、併設展示会HOSPEX

Japan2022は10月26日(水)~28日(金)の開催です。

皆様のお越しをお待ちしています。

広報委員 K.S

学会のご案内

2022/08/22

3年ぶりの病院見学会

暑さも一段落か、暑い夏ももう終わってくれるかと思わせるような今日この頃です。

2019年の9月の見学会を最後に、コロナ禍の影響で途絶えていた設備協会の見学会ですが、先日8/19に約3年ぶりに兵庫県の川西市立医療センター様の見学会を開催することができました。

今回の見学会は、建物の竣工引渡しの後の開院準備期間に合わせて設定していましたが、実は第7波の影響もあり予定通りの開催が危ぶまれていました。川西市様や病院様のご協力もいただき、何とか開催することができました。皆様のご協力に感謝いたします。

見学会は感染対策を十分に施し開催しましたが、申込者の中には検査陽性または濃厚接触となられた方や、会社の決まりからご欠席となられた方がいらっしゃったことは残念でした。

久しぶりの実地の見学会ということもあり、皆さん積極的な見学や質疑等いただき、良い見学会となったと思います。やはり新しい施設を見学し、実物を見て、お話を聞くと言うのは大変勉強になります。今後も是非このような見学会を継続していきたいと、改めて感じました。

今年3月の本欄でも書かせていただきましたが、設備協会としては、対面でお話をお聞きし議論し、実際の施設を見て勉強することにより、皆様のより良い病院作りや医療の実践のお手伝いができればと考えます。

今後も、できれば開院前に感染管理を徹底したうえで見学会は行いたいと、計画して参ります。皆さんからもぜひ見学会ができそうな施設をご紹介いただけたら幸いです。

また協会では現在「病院設備設計ガイドライン研修会」を、予定より期間を延ばして開催しています。こちらの方にも是非ご参加よろしくお願いいたします。

今後の活動にも、是非皆様のご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。

広報委員 Y.N

2022/06/01

完成しました! 病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022

病院の空調設備設計の実質的スタンダードとしてご活用いただいている「空調設備編」ガイドライン(HEAS-02)が、9年ぶりに改訂されました。

今回の改訂では、工学系のみならず医学系学会からも改訂委員を推薦いただき、さまざまな観点から検討を加えて内容を精査しました。

https://www.heaj.org/book/book.html

現在も流行が続いているCOVID-19については、臨床現場からは建築設備的な対策方法をもとめる声が大きいものの、最新知見や対処方法がめまぐるしく変化していることから、Appendix(付録)として本編とは別のページにまとめて記載しました。今後も情報をアップデートしてゆく予定です。

さらに本年8月には、ガイドラインの改訂内容についての研修会をオンデマンド方式で実施します。期間中であれば、ご都合のよいときに、繰り返し視聴することができますので、是非ご利用ください。

広報委員 K.K.

2022/05/16

今年も過去問解説!! ホスピタルエンジニア(CHE)認定試験

新年度となり、今年もホスピタルエンジニア(CHE)認定試験の季節がやって参ります。

今年の試験合格に向けて、早めの準備を!

過去問1:JIS T 1022で定める緑色のコンセントの電源種別はどれか。

- (1)商用電源

- (2)一般非常電源

- (3)特別非常電源

- (4)無停電非常電源

正 解:(4)無停電非常電源

| 解 説: | JIS T 1022(病院電気設備の安全基準)に関連する問題は過去にも数多く出題されています。このJISには法的強制力があるわけではありませんが、病院の電気設備を考えるうえでは重要な基準となります。この問題は非常電源のコンセントの色を問う問題となります。病院のコンセントは、商用電源(白:停電する)、一般非常電源(赤:停電するが、40秒以内に自家発電装置から送電される)、特別非常電源(赤:停電するが、10秒以内に自家発電装置から送電される)、無停電非常電源(緑:停電しない)の4種類があります。この問題では、緑色のコンセントが問われていますので、(4)無停電非常電源が正解となります。 |

|---|

過去問2:内容積3.4ℓの酸素ボンベのゲージ圧力が10MPaを示していた。1分間当たりの酸素使用量が4ℓの場合、使用できる時間はどれか。

- (1)55分

- (2)85分

- (3)105分

- (4)120分

正 解:(2)85分

| 解 説: |

計算問題なので、理解できていればいろいろなバリエーションにも対応でき、得点源となり得る問題とも言えます。医療用酸素ボンベは内容積により3種類の酸素ボンベが使用されています。酸素を必要とする患者さんを移送する場合には、一番小型ということもあり、内容積3.4ℓ(最大充填量500ℓ)の酸素ボンベが多く使用されます。この問題では、今ある酸素ボンベでどのくらいの移動が可能かを見積もるための計算問題となります。 計算方法は表示される圧力単位によっても異なりますが、ここでは、MPa表記の場合の計算方法を解説します。 ボンベの内容積が3.4ℓ、その中に10MPaの圧力で充填されていることが、問題文から読み取れます。従って、3.4ℓ×10 MPa=酸素の量と思われがちですが、10気圧≒1MPaとなりますので、我々が生活している1気圧での酸素の量に換算する必要があります。よってさらに10倍して、3.4ℓ×10 MPa×10=340ℓがボンベに残っている酸素量ということになります。それを、4ℓ/分で使用するので、340ℓ÷4ℓ/分=85分という回答となります。 酸素ガス残量=ボンベ内容積(ℓ)×圧力計指示値(MPa)×10 という公式が成り立ち、1分間に使用する酸素の量によって、使用できる時間が変化するということになります。 |

|---|

過去問3:医療ガス設備のピン方式アウトレットバルブで吸引はどれか。

正 解:(4)

| 解 説: | 医療ガス設備は誤接続を防ぐために、その種別ごとにアウトレットバルブの形と色が決まっています。一部酸素ボンベと違う色となっているので、混同しやすいので、注意しましょう。(1)酸素【緑色】 (2)亜酸化窒素【青色】 (3)圧縮空気【黄色】 (4)吸引【黒色】のアウトレットバルブを示していますので、正解は(4)の図となります。 |

|---|

CCE

2022/05/02

医用テレメータに特化した新たな建築ガイドライン発行!!撲滅 飛ばないテレメータ!

2021年9月に日本建築学会から新しいガイドラインが発行されました。その名も「日本建築学会環境基準 AIJES-E0005- 2021 医療機関における電波利用機器に配慮した建築ガイドライン・同解説-医用テレメータ編-」(日本建築学会 2021年 9月発行)です。

この建築ガイドラインは、医療機関内での電波利用機器、特に医用テレメータに関しての、建築段階で配慮しなければならない点をまとめたガイドラインとなります。医用テレメータは電波で患者さんの心電図や酸素飽和度等をモニタリングするために、設置する際には天井裏などにアンテナシステムを埋設します。医療機関を設計する段階からアンテナシステムの計画をしていれば良いのですが、竣工後にアンテナシステムを計画することが多く、その結果、建築上の制限により、病室内にアンテナを埋設できずに飛ばない医用テレメータを作り出す原因の一つとなっていました。これまでの調査で医療機関の建築・設備との関りが深いことがわかっており、多くの場合、設計段階で十分に配慮すれば解決できると考えられていました。

このような背景から、日本建築学会の電磁環境運営委員会は、電波環境協議会、日本医療福祉設備協会臨時委員会「無線通信と電磁環境研究委員会」と協力して、この建築ガイドラインを作成し発行しました。

建築ガイドラインは電波を管理する医療関係者(施設管理部門,情報システム部門、臨床工学技士、看護師など)、医療機器製造販売業者(医療機器メーカ/ベンダー)、建築設計者・施工者が施設計画段階から情報を共有することによって、電波を利用した医療機器を安心して使用するための電波環境を提供することを目的としています。建築ガイドラインによって、医療機関内の電波に関するトラブルを未然に防ぐための一助となることが期待されています。

この建築ガイドラインのエッセンス版も公表されています。建築ガイドラインを広く紹介するため、各関係者と共有すべきポイントを、電波環境協議会「医療機関における電波利用推進委員会」で検討し、とりまとめたものです。

https://www.emcc-info.net/medical_emc/pdf/21-101-04_build_guide_es.pdf

なお、建築ガイドライン(日本建築学会環境 基準 AIJES-E0005-2021)は、日本建築学会電子書籍ダウンロードHP( https://www.aij.or.jp/ppv/ )にて購入可能です。

日本医療福祉設備協会で建築に関わる方も多いと思います。ぜひ、このガイドラインを認識いただき、飛ばない医用テレメータができないように、あらかじめ検討いただければ幸いです。

CCE

2022/04/18

設備協会、紹介したいこの人② 第51回日本医療福祉設備学会 高階雅紀学会長

第51回日本医療福祉設備学会は2022年10月27日(木)28日(金)に東京ビッグサイトで開催予定です。学会長である高階雅紀さんは、大阪大学医学部附属病院に勤務する麻酔科医師です。 今回は、学会公式ページからは読み取れない高階学会長の素顔をインタビュー形式でお聞きしました。これを読めば、学会参加の楽しさ倍増です!

【麻酔科医の醍醐味!】

麻酔を受けてもケガや病気は治りませんが、外科治療を受けるためには麻酔は必須で重要な役割です。本当は自分一人で麻酔をしているのが一番楽しいのですが、今は管理職として手術部、臨床工学部、材料部、サプライセンターの部長を兼務しており、管理している部署の面積の合計は断トツ院内一番です。これらいずれの部署も、医療を直接は行いませんがしっかり機能しないと病院の医療業務が全く成立しません。そのようなところが私の仕事の醍醐味でもあります。

座右の銘(行きつけのワイン酒場)

コッホ先生の机と椅子(ベルリンにて)

【休日は?おいしく食べる、飲むならワイン、動画はアニメ】

休日にしていること、したいことは①ヨメさんとおいしいものを食べる、②映画や音楽、アニメを楽しむ、③家のみ、飲むならワイン。行きつけのワイン酒場のトイレに貼っていた座右の銘となったポスターが右の写真、④コロナ禍前はジムで鍛えていたのですが。

(その他、ボーっとする、本を読む、家の片づけをするなどのお答えもありました)

【好きな場所、北海道とドイツ語圏】

北海道のサホロ(北海道のど真ん中)はパウダースノウが最高で、家族のスキーを現地に預け20年も通っているほどのファンです。

ドイツ語圏が好きなのは、当時世界最大の医療機器展示のMEDICAがデュッセルドルフだったので1990年代から毎年通っていたからです。実は私、医療機器展示会フリークです!!

ベルリンでは、RKI(ロベルトコッホ研究所)にあるコッホ先生の使っていた机と椅子、いいよと言われたので座ってみたのが右の写真。

ヨメさんの先生がウィーン大学にいらしたのでウィーンにも毎年のように通いました。ここは当然ワインがおいしい!

広報KS:私はウィーンで9月頃に大きなジョッキで飲む発酵中のワインにはまりました

高階:“Strum” 美味しいですよね。ホイリゲや屋台で飲むと最高です

【第51回学会の特徴は…看護とメーカー関係者の参加促進、HOSPEXとの連携】

力を入れているのはコロナ禍で減少した参加者、特に看護とメーカー関係者の参加を復活させること。そのため、看護の理事(注:この記事担当している私のことデス)には看護と病院設備に係る大きなセッションをお願いし、メーカー関係者にはイノベーションセッションを設けました。製品開発や改良の成果を発表していただく場で、メーカー名や製品名の公表も構いません。

今回、私はHOSPEXの展示実行計画委員長と学会長を兼務していますので、その強みを生かして連携を高めたいと思っています。医療材料物流等の自動化やDX化についての継続的な検討結果は、学会と展示会とで共有して提供したいと考えています。病院空調ガイドラインの改訂に関して学会でシンポジウムを企画していますので、関係企業からの展示や学会参加も期待しています。

高階学会長の多彩な趣味と学会への熱い思い、いかがでしたか。会場内では高階学会長にお気軽にお声をおかけください。ワイン談義もできるかも。

では皆さん、ビッグサイトでお会いしましょう。

広報委員 K.S

日本医療福祉設備学会についてはこちら

2022/04/01

ここは本郷三丁目

日本医療福祉設備協会の事務局は、本郷三丁目駅から徒歩5分のところにあります。本郷・湯島界隈には大学病院や医療機関も多くありメディカルタウンとして有名です。それに伴う医療関係の出版社、医療機器や器材の会社が多くみられます。

今回は、この近辺を春の情景とともに紹介いたします。

協会から徒歩2分で、東京大学龍岡門、ここは東大病院の入り口でもあります。この門を入った左側の桜並木は地元では人気の桜の名所です。キャンパス内の安田講堂横にある枝垂桜も見事です。安田講堂は安田財閥創始者の安田善次郎の寄付によって建設されたもので、正式名は「東京大学大講堂」。東大のシンボル、学生運動の象徴としてのイメージもあるかも知れませんね。

東京大学龍岡門から桜並木へ

そこから3分の麟祥院は三代将軍徳川家光の乳母として名をとげた春日局の菩提寺として知られています。中に入ると都会の真ん中とは思えない緑が茂っており、その奥には真ん中に穴の開いた変わったデザインの春日局の墓が見えてきます。「死後も江戸を見守ることのできる墓を作って欲しい」という遺言だったとか。麟祥院の入り口が面しているのが春日通り、春日局のお屋敷があったことが由来といわれています。

春日局の像と麟祥院

麟祥院から南に延びる「サッカー通り」を4分ほど歩くと右手に日本サッカーミュージアムがあります。2002FIFAワールドカップの開催を記念して2003年にオープンした施設です。トロフィーや歴代のユニフォームの展示や映像、学習プログラムや体験プログラムの用意もあるようです。サッカーファンでなくても楽しめそう・・・。

日本代表は7回連続のW杯出場を決めたばかり、盛り上がっています。

盛り上がるサッカーミュージアム

日本医療福祉設備協会はここから全国の皆さんにつながっています。

まだまだご紹介したいところはあります。それは次の機会に。

参考:文京区ホームページ

広報委員 K.S

(写真も)

2022/03/22

新しい年度に向けて(研修会・見学会の開催)

3月も下旬に入り気温もかなり上がり、東京の桜も開花しました。また、それに合わせたように、長いまん延防止期間もようやく終わりました。町はもう春、もうすぐ新しい年度が始まります。

ただ、まだ医療現場では緊張の続く状況にあるかと思います。医療に関わられている皆様の日頃のご努力には敬服し、感謝いたします。

また、海外では嘆かわしいことも続き、国内でも災害も続いています。被害に合われた方々にはお見舞い申し上げます。

そういった暗い話の多い中でも、私達は新しい気持ちで新しい年度に入りたいと思います。

当協会では、毎年数回の研修会や新しい病院の見学会を行ってきました。それらも一昨年3月に予定していた研修会が延期になってから、ここ2年の間は開催できないでいました。新しいお話をお聞きし、新しいものを見て、勉強し考えると言うプロセスがだんだんと画面越しで慣れてきてしまっています。

ただやはり、直接お話をお聞きし、新しいものを見たい気持ちも皆様お持ちと思います。新しい病院を作ってきている皆様の中にも、誰かに見せたい気持ち溜まっているのでないでしょうか。

設備協会としては、対面でお話をお聞きし議論し、実際の施設を見て勉強することにより、皆様のより良い病院作りや医療の実践のお手伝いができればと考えます。

医療職の方々にお会いするのは、まだ最新の注意を行ったうえでの開催が必要になるか思います。そのためには見学会は、まだ医療職の方々が入られる前の開院前の施設を、感染対策を徹底したうえで行いたいと計画しています。

皆さんもぜひ、「こういう話が聞きたい、したい」、「この病院が見たい、見せたい」のご意見を、協会までいただけたら幸いです。これまで溜めていたエネルギーを出して、いろいろなことにチャレンジしていければと考えます。

来年度も協会の活動に対し、皆様ご参加、ご意見よろしくお願いいたします。

広報委員 Y.N

2022/02/10

「空調設備設計ガイドライン」ってどんなもの?

新型コロナウイルス感染症の流行によって、室内の「換気」に対して注目が集まりました。

そこで今回は日本で唯一の設計・管理のガイドラインである「病院設備設計ガイドライン(空調設備編)」について、質問形式で紹介します。

■ ガイドラインはいつからあるのですか?

さかのぼること1989年に初版が発行されました。1989年は平成時代がスタートした年です。当時の早稲田大学井上宇一先生(建築設備を生業にしている者にとっては神様のような存在です)が委員長でまとめられました。日本で初めて「清浄度によるゾーニングと換気条件」が示されました。ガイドラインと呼ばず「病院空調設備の設計・管理指針」と呼んでいました。

ただいま、2013年に発行した第4版を改訂中です。

■ どのようなことが書かれているのですか?

ただいま作成中の第5版では、病院建築・設備の概要、感染対策、室内環境、部門別設計指針、空調方式・機器、運転・保守、省エネルギー、災害対策、課題と対策といった章立てとなっています。室内環境の章では、病院内をⅠ~Ⅴの清浄度クラスに分け、代表的な部屋の最少換気回数(外気量と全風量)、室内圧、フィルタ効率を定めており、清浄度クラスごとに推奨事項を書いています。推奨するにあたってのエビデンスの質(高い~非常に低い)も明示しました。また、イクラ(サケの卵ではありません)、改修工事中の感染管理リスクアセスメント(ICRA)も初めての登場です。

■ 施設基準との関係は?

本ガイドラインはさまざまな学会や専門団体からの有識者の学術的な視点で議論し、厚労省からのアドバイザー意見もいただいて作成したものです。必ずしも厚労省の定める施設基準、診療報酬上の要件に沿ったものではありません、各施設での摺合せは必要です。

■ 第5版を作成中と聞きましたが、いつ発行されるのですか?

2022年の5月発行予定です。

委員長は順天堂大学の堀賢先生、委員構成は日本手術医学会、日本環境感染学会、日本救急医学会、空気調和・衛生工学会、日本医療福祉建築協会、日本空気清浄協会からの派遣や厚労省からのアドバイザーなど、技術者と医療従事者の両面から検討を加えたマルチソサイエティなガイドラインを目指しています。

項目ごとに推奨の強さ(強い・弱い・未解決)とエビデンスの質(高い・中等度・低い・非常に低い)を可能な限り明示しました。

CIVID=19の伝搬様式については、現時点でも決着を見ていないためAppendixとして「微細な飛沫やエアロゾルを介した伝搬様式と対策」としてまとめました。

パブリックコメントも169件頂きました。作業部会・改訂委員会内で十分に検討を加えています。発行は5月です。

広報委員 A.S

2022/02/10

9月、カナダトロントで!

当協会は海外のネットワークとして国際医療福祉設備連盟(IFHE)に加盟しており、定期的に海外からの情報を紹介することや、国際学会にて日本国内の動きなどを海外に向けて発信しています。2年に一度の国際学会は2020年のローマ学会がCovid-19 の感染拡大によってオンライン開催になりましたが、次回は今年の9月17日‐21日までカナダ、トロントにてIFHE2022のリアル開催が予定されており、参加を検討中の会員もおられるのではないでしょうか。

セミナープログラムには2050年を見据えた病院の低炭素化から感染対策など、各国の様々な取り組みが発表される予定です。また、最先端の病院施設の視察ツアーも学会参加者には大きな魅力なので、9月に安心して現地開催が叶うことを願うばかりですね。

今回IFHEトロント学会で新たに創設されるのが国際医療福祉施設省エネルギー賞(IFHE Global Healthcare Energy Awards)です。病院単位で一次エネルギー使用量が2021年度に対2019年度5%以上削減できた施設が対象になります。気候変動が世界の医療施設の運営においても大きな脅威となる中、各国の施設が低炭素化に向けて様々な工夫と努力で実践している成果が国際学会で表彰されます。日頃の環境対策、省エネルギー化に取り組まれている施設の皆さま、是非応募をご検討されては如何でしょうか。応募方法はアプリ(英語)に登録し、数値を入力する簡単な方法です。詳しくは学会のサイトIFHE2022Torontoをご覧ください。

オランダで最優秀賞を受け取る足利赤十字病院院長(2016年)

また、Energy Awardsとは別にIFHE2016オランダハーグ学会での第一回から続いております国際建築賞(International Building Award)も同時に作品募集が始まっております。第一回にて最優秀賞に輝いたのは日本の足利赤十字病院様(写真参照)でした。主催者のカナダ病院設備協会CHESからの情報が今後アップデートされるので、是非同サイトをご覧ください。

ウイズコロナで海外視察や学会への参加が困難な情勢が続く中、Toronto学会が現地でリアル開催されるかは現段階では見通せませんが、このような時代だからこそ、たとえオンライン形式であっても国際交流が途切れることなく、各国の先端的取組の成果が共有され、病院設備のさらなる発展に繋がることを願っております。

広報委員 h.y.

2022/01/21

第50回日本医療福祉設備学会(昨年11月開催)

「コロナに負けない多様な形 -大学生のWEB参加-」

愛知県の大学生10名が、東京ビッグサイト会議棟で開催される第50回日本医療福祉設備学会での「一般演題」にライブで発表する準備をすすめていましたが、コロナの影響は11月に入っても収まることもなく、大学側の方針に従って上京が叶いませんでした。

今回は、コロナ禍で開催された第50回日本医療福祉設備学会「一般演題」で、急遽、愛知県の大学キャンパスよりWEBに切り替えて発表を行った大学生の皆さんをその感想も含めご紹介いたします。

J.K.さん

「名古屋から東京までの道のりは長く、感染経路が数多くある中、感染の心配をすることなく発表できたことはとても大きなメリットだと思いました。」

H.W.さん

「一般演題の発表に向けて1年間準備してきたものをしっかりと出すことが出来たと思います。座長の先生から質問をいただき、Zoom越しではありますが意見を交わすことが出来て、自身の研究がしっかりと会場の皆さんに届いていると実感することが出来ました。」

最後に、代表してD.T.さんの感想を原文のママ掲載させていただきます。

「第50回日本医療福祉設備学会は対面での学会参加が原則でしたが、コロナ禍で東京出張ができない状況において、鈴村明文学会長にZoomでのリモート発表の場を設けてくださり、誠に感謝しております。日本医療福祉設備学会ではこのような試みは初めてだったということで、環境を整えるのに苦労したと存じます。

しかしながら、私たちが普段から用いているZoom環境をご準備くださったおかげで、ゼミの発表と遜色なく、なんのトラブルもなく、とてもスムーズに発表することが出来ました。音声のみの共有だったため、目で会場の様子がうかがえなかったことは残念ですが、私たちのような会場に直接出向くのが難しい人に参加の機会を頂けるのはとてもありがたいことです。これからもリモート参加の場を設けていただければありがたく存じます。

最後になりますが、このような学会発表という貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。この経験を社会でも有効に活かせるよう、努めてまいりたいと存じます。」

大学生の皆さん本当にありがとうございました。そしてまたいつか当学会でご発表になる日を楽しみにしています。

Y.F.(HEAJ)

2021/12/20

設備協会、紹介したいこの人① 佐々木広報委員長

多職種による職域接種に行きました

今回は、このサイトの立ち上げをすすめた当協会理事であり広報委員長の佐々木久美子さんへのインタビューです。

「今も、新型コロナワクチンの接種業務を地元で行っているのですよ。」

佐々木久美子広報委員長は、臨床現場で長く看護業務をされたのち、日本看護協会のお仕事もこなしてこられたバリバリ(現場主義)の看護師です。現在でも医療法人本部の看護部業務担当(非常勤)として、特に医療安全に関して後進の指導などを中心にご活躍されています。

「感染拡大による医療のひっ迫状況を見聞きし、私たちOBも何かできないかと思ったのがワクチン接種への協力のきっかけ。じっとしていられない気持ちだったのです。」

そうおっしゃる佐々木さんの目はきらきらと輝いて見えました。

(Q) 今年を振り返ってみて、佐々木さんにとってどんな年でしたか?

「コロナ禍で生活が一変しましたね。当たり前のことが当たり前で無くなった時、どれだけ柔軟に思考し行動できるか、考えさせられた一年でした。」

(Q) 広報委員長として、今年8月から当サイト「あなたのそばの設備協会(HEAJ)」をスタートされましたね。その目的は? また反響などございましたら教えてください。

「日本医療福祉設備協会という名前が硬い・・・この団体はいったい何をしているところなんだろう? どんな職種の人が活動しているのだろう? そんなことをみなさんに興味を持っていただけるように、できるだけキャッチーなワードで、あまり固くなりすぎずにラフな感じでお伝え出来たらよいなと思って、このサイトの立ち上げを考えました。今はまず、記事を担当する広報委員のメンバーが閲覧者の気持ちになって頭をラフにすることから始めているところです。」

「反響などについては、面白いことが始まったとの声も聞こえてきますが、効果はまだまだ。サイトへの訪問数も多くない状態、今後も試行錯誤を続けたいと思います。」

(Q) ところで、看護職の立場から当協会への期待は?

「臨床現場の看護師と病院建築に携わる方々や医療設備を提供される方々が、日常的に連携できる仕組みがあればなあと思います。それは会議室での議論だけではなく、現場で「生」の病院、つまり建物や設備が機能していてその中で働く人や利用者が動いていて、そんなところを見ながら声を聴きながら、あるべき病院づくりに向けた検討ができないかと。多職種が連携しながら、よりよい病院づくりを考える「場」が必要だと思います。例えばスタッフステーションを考えることをテーマとして多職種での検討チームをスタートしてみたいという今後への抱負もあります。」

「学生時代に、我が国が感染症との闘いを克服してきた歴史を学び過去のことと考えていました。現在経験していることが今後にどう生かせてどんな歴史として語られるのか・・・。重要な時期を生きているのだと思います。早く安全な生活が取り戻せることを願うばかりです。」

y.f.

2021/12/09

第50回医療福祉設備学会は盛会のうちに終了しました!

去る11月25日・26日、第50回医療福祉設備学会が東京ビックサイトで開催されました。今回は2年ぶりの対面での開催。消毒、換気と万全な感染予防対策が施され、みなさん安心して参加していただけたのではないかと思います。

私たちはこの1年半以上の間、COVID-19の存在に頭を悩ませ、そして向き合ってきました。本学会ではそうした中でどのように対応してきたか、わかったこと、わからないこと、そして今後の可能性について、多くの発表から学ぶことができました。また、COVID-19の存在する環境下でよりその重要性が明らかになったSDGsに関してもさまざまな切り口が示されていたように思います。

その中で、病院のあり方や医療のあり方に新しい視点をもたらしてくれたシンポジウムをご紹介します。一つは、前回、このコーナーでもご紹介したシンポジウム「医療を進化させるデザイン 〜進化思考で考える医療崩壊への挑戦〜」、もう一つのシンポジウムは「SDGsを具現化するEnabling Factor −オープンメディカルの可能性」です。

この2つのシンポジウムには東京医科歯科大学の武部貴則先生がご登壇されていることから、共通のテーマを感じることができました。武部先生から「Happiness(幸福・喜び)」というキーワードがもたらされ、健康と喜びの関係についてや、この2つが高まって行く時「Well-Being」という持続的な幸せの状態になるという視点が提示されました。その上で、この2つのシンポジウムでは「医療や病院が今後どうあるべきなのか」について意見が交わされました。

まず、シンポジウム「医療を進化させるデザイン」では、病院や医療における二律背反の要素を取り上げながら、進化思考を提唱する太刀川氏をはじめ、パネリストの方々の立場から多く意見が上がりました。その中の共通認識として「病院は今までの形にとらわれず、変異を起こす必要がある」ということだと感じました。シンポジウムの中で、その変異を起こす引き金となる要素について多くのヒントがもたらされたと思います。一つ印象的だったのは、「変異と適合のループはバカと秀才のループに似ている」という太刀川氏のコメントです。バカみたいなことを考える(やってみる)=「変異が起こる」からこそ、驚くべきひらめき(結果)=「適応」がもたらされる、何事も失敗を恐れず取り組める環境こそが一番必要なことなのかもしれません。

そのあとのシンポジウム「SDGsを具現化するEnabling Factor

−オープンメディカルの可能性」では、武部先生から「Well-Being」を実現する、より具体的な取り組みが紹介されました。その取り組みは医療の枠を超えたものであり、人々が楽しみや喜びを感じ、そしてヘルスケアに結びつく興味深いものでした。私たち一人一人の楽しみも喜びも違いますが、それぞれに合った個別ニーズに対応することも重要視されています。「新しい医療の力で一人一人を豊かで幸せにする」とお話しされた武部先生のコメントに希望を感じました。

そして、この2つのシンポジウムを通して、SDGs目標3「Good

Health and

Well-Being」を改めて考えるとともに、その視点で医療福祉建築、空間を捉え直すことが必要であると思いました。

そのほかにも興味深いシンポジウム、一般演題の発表が行われ、参加者のどなたにも学びが多い2日間だったと思います。本年の学会が終わったと同時に、来年の学会の準備が始まりました。来年も多くの方の学びの場となることを期待したいと思います。

広報委員 S.I

2021/11/22

第50回医療福祉設備学会注目のシンポジウム

医療を進化させるデザイン 〜進化思考で考える医療崩壊への挑戦〜

来たる11月25日・26日、第50回医療福祉設備学会が開催されます。昨年はWEB開催でしたが、本年度は万全の感染対策をとった上で、「HOSPEX Japan21」とともに現地での開催となりました。

テーマには

「COVID-19から学ぶ 医療福祉建築・設備のあした」

―

医療体制・感染対策、BCPそして環境(SDGs)―

を掲げ、COVID-19によって変化を余儀なくされた世界の中で、医療福祉を取り巻く様々な問題に対して考えていく2日間になります。

その中でも、これからの医療を考える、ちょっと面白いシンポジウムをご紹介いたします。

皆さん、『進化思考』という本をご存知でしょうか。この本は2021年4月に発刊された約500ページにもわたる厚い1冊です。本の厚さだけを見てしまうと、ちょっととっつきにくい感じもしますが、『生き残るコンセプトをつくる「変異と適応」』という意味深なサブタイトルや装丁(もし、本を見かけたらそっとカバーをとってみてください)を見ていると、その中身が気になり出す、そんな1冊です。さまざまなメディア、書評などでも取り上げられていますので、目にしたことがある、もしくはすでに本を購入されている方も多いかもしれません。

今回ご紹介するシンポジウムには、その『進化思考』の著者、太刀川英輔氏が登壇してくださいます。

「進化思考とは、生物の進化のように二つのプロセス(変異と適応)を繰り返すことで、本来だれの中にもある創造性を発揮する思考法」と定義されています。(学会予稿集より)

個人的には、医療の発展は「技術の進歩」もしくは「技術革新」で成し遂げられるというイメージを強く持っていましたので、正直に言うとこのシンポジウムの「医療を進化させるデザイン」というタイトルを見ても「医療」と「進化」が結びつきませんでした。

そこで、医療福祉設備という専門性の高い学会のシンポジウムに、思考法を提唱する太刀川氏をお招きする意図を、企画した当協会の飯田稔理事にお話をうかがいました。

お話をうかがってみて、このシンポジウムでは挑戦的な取り組みがなされていることがわかりました。まず、医療福祉設備という専門性の高い分野であるからこそ、既存の枠にとらわれない考えをお持ちの方にご登壇ただき、新しい問題提起、解決の糸口を見出していきたいということ。また、専門知識がなければ理解できないテーマではなく、仮にまだ知識の少ない学生であっても興味の持てるテーマ、切り口であるという「わかりやすさ」についても取り組んでいます。シンポジウムの背景にある「進化」・「デザイン」・「SDGs」・「サスティナブル」といったキーワードは、これからの社会を考える上で、誰にでも興味の持てる切り口です。

そして、一番の挑戦は、予稿集についているQRコードです。こちらにアクセスし回答をすることで、会場にいるみなさんが参加者として一緒にこのシンポジウムの流れ、得られる結果を決めていくことができます。

まず、太刀川氏に「進化思考」についてご説明をいただき、医療分野でこの思考法がどんな創造性を発揮する可能性があるのかをお話していただきます。そしてパネラーを交え、テーマとなっている医療現場の課題を抽出します。会場のみなさんには、このQRコードから入れるプラットフォームを通して、進化思考で課題に向き合っていただくという仕組みです。

互いに意見を交換し、教え、教えられる瓦屋根方式のシンポジウムを目指しています。

そして、さまざまな意見や考えが「変異と適応」によって創造的に変化を遂げていき、「進化」をとげる可能性を秘めています。

まさに、このシンポジウムそのものが「進化思考」を体現することになるでしょう。

お話をうかがって、シンポジウムの挑戦的な取り組みが「医療の進化」を感じることのできる場を作り上げていくのだと思いました。

このシンポジウムを支えるパネラーとして、医療・ヘルスケア分野で新しい視点を持ち取り組んでいる三人の方もお招きしています。ぜひ、パネラーと太刀川氏の分野を超えた化学反応もお楽しみいただきたいと思います。

広報委員 S.I

2021/11/12

医療施設設備研修会、好評に終えました -テーマ「病院設備の維持管理と改修工事」-

当協会の鈴村明文副会長が、岩手県医療局で「県立病院に勤務する病院建物の施設や設備を管理する事務職員に対し、病院設備の適切な保守管理に係る知識習得を目指すための研修会(講師依頼文書より)」の講師を務めました。

タイトルは「病院設備の維持管理と改修工事」としサブタイトルには「病院施設の特徴・維持管理の重要性・感染症対策」と、タイムリーな話題を盛り込んだものです。

受講者からは、病院の代表的な設備を簡略化した説明がわかりやすかった、維持管理の基本を学ぶことができた、今後は感染症対策を踏まえた保全を意識したい、患者への快適な環境の提供や医療効果の促進のために空調・電気設備の維持管理の重要性がわかったなどのコメントをいただきました。

今回は感染予防の観点からリモート研修でしたが、今後は機会があればライブでの研修もさせていただき、私たち協会と現場の皆さまとの情報共有や交換ができることを願っています。

広報委員 K.S

【講義内容】

- ・病院建築設備とは

- ・維持管理の重要性

- ・法令による点検

- ・施設に関連した感染症対策(改修工事)

- ・保全計画策定にあたっての留意事項よる点検設備とは

2021/11/01

ゆりかもめとビッグサイト

26年前の1995年11月1日に、ゆりかもめ(東京臨海新交通臨海線)が新橋駅〜有明駅間の11.9km区間で開業しました。翌1996年に開催予定の世界都市博覧会を見越したのですが、博覧会が中止となるなど波瀾万丈の開業だったようです。しか

しその後の臨海副都心エリアは、オフィスや商業施設、観光スポットなどが整備されて賑わい、また東京オリンピック・パラリンピック2020においても競技会場が設けられるなど、つねに注目を集め続けています。

その臨海副都心エリアに、東京ビッグサイト(東京国際展示場)がオープンしたのは、1996年です。東京ビッグサイトは、臨海副都心エリアの成長を、ずっと見守り続けてきたかのようです。

この東京ビッグサイトを会場とする第50回日本医療福祉設備学会が、いよいよ今月、11月25日・26日に開催されます。

今のところ、COVID-19の感染者数が激減を続けていますが、関係者は日々のニュースを祈るように見ながら、十分な感染対策を講じながらの開催に向けて、準備を進めているところです。

2年ぶりの東京ビッグサイトでの学会開催、みなさまとお会いできることを楽しみにしています!

広報委員 K.K

2021/09/30

過去問解説!!ホスピタルエンジニア(CHE)認定試験

認定ホスピタルエンジニア(CHE)の試験は年1回行われています。特別な受験資格はありませんが、指定講習会の全項目の受講が受験の条件となります。例年、午前・午後に分けてそれぞれ、四肢択一60問、マークシート方式で80分間の試験となります。単純計算で、1問80秒で回答しなければなりません。ただし、それほど難しい問題ばかりではないので、解けそうな問題を効率よく回答していくことが重要です。

また、基本的なことですが、マークシートの塗りつぶしや受験番号、氏名などの必要項目の記載は必須となります。しばらく、試験から遠ざかっている人も学生の頃の感覚を思い出し、ぜひチャレンジしてください。定員が決められているのでお早めに申し込みを!

出題範囲としては、指定講習会のテキスト及び講習会でのスライド内容からの出題となります。特に、講習会でのスライドの内容から出題されることが多いですので、指定講習会では、居眠りをせずスライドを凝視することが必須です。

では、実際の過去問題を3問ほど考え方のポイントもふまえて解説します。

過去問1:末端の給水栓で行う残留塩素の測定周期はどれか。

- (1)7日以内

- (2)14日以内

- (3)1カ月以内

- (4)3カ月以内

正 解:(1)7日以内

解 説:給水設備の維持管理として残留塩素の測定は定期的に行う必要があります。給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回定期的に行い、0.1㎎/L以上に確保されていることを確認する必要があります。 このような、測定期間や基準値等、数字に関する問題も多く出題されていますので、基本となる数字は頭の中に記憶するようにしましょう。

過去問2:機械排煙設備の構成要素でないのはどれか。

- (1)排煙窓

- (2)排煙口

- (3)非常電源

- (4)手動起動装置

正 解:(1)排煙窓

解 説:機械排煙設備は、排煙口、風道(ダクト)、手動起動装置、排煙機、制御盤、非常電源等から構成されます。排煙窓は自然排煙の場合に設けられます。 このような、設備の構成要素に関する問題も多く出題されていますので、基本となる設備の構成要素やその機能については、理解を深めるようにしましょう。

過去問3:電気容量がいちばん大きい医療機器はどれか。

- (1)X線CT

- (2)輸液ポンプ

- (3)人工呼吸器

- (4)超音波ネブライザ

正 解:(1)X線CT

解 説:病院設備を管理するうえで、実際に使用される医療機器の電気容量や熱量等をおおよそ理解していることが必要です。特に新しく大型の医療機器を導入する場合には、電気容量の確認や設置場所、法令対応等、施設的にも様々なことを考慮しながら導入する必要があります。特に放射線機器は電気容量も大きく、放射線防護に関する法令にも対応する必要がありますので、注意が必要です。 一般的には、放射線機器、熱を発する機器、動力が必要な機器は、電気容量が大きくなる傾向にあります。このような、医療機器の電気容量に関する問題は数年に一度は必ず出題されていますので、講習会テキストにある、主要な医療機器の必要な電流容量に関する表を確認するようにしましょう。

2021/09/17

ホスピタルエンジニア(CHE)認定試験 今年も始まっています!

皆さん、認定ホスピタルエンジニア(CHE)をご存じですか?今年で記念すべき第10回を迎える認定試験の申込が始まっています。

CHEは病院設備に関する技術系職員を育成するために、平成24年度から「ホスピタルエンジニア認定制度」が創設されています。医療施設の電気・空調・衛生などの設備は、患者さんの療養環境を整え、安全に患者さんの治療や診断を行うために必須であり、その設備の管理・運用を行うことは必要不可欠となっています。さらに医療施設では通常の施設にはない医療機器や医療ガス設備、搬送設備といった特殊設備の管理運営も行う必要があります。特に、手術、集中治療、画像診断と様々な医療機器を使用し、患者さんに安全な医療を提供しつつ、24時間365日稼働し続ける施設の中で、的確に設備の管理運用ができる人材が求められています。

その役割を担うのがCHEであり、CHEを取得することで、医療施設を支える事務系職員や技術系職員が、安全に施設を運営できること、各サービス会社と医療従事者をつなぐ役割を担い、設備の安全管理や効率化といった役割を担っていくことが可能となります。さらに最近では、災害対策や高度な通信技術の導入など、その役割は拡大していくものと考えられます。2020年度認定試験までに、1,209名の方がCHEを取得され、それぞれの現場で活躍しています。(http://heaj-che.org/system/)

臨床工学技士等の医療資格を持ちながら取得された方、実際の病院での施設管理に携わる方、建物のメンテナンス業務に携わる方など、さまざまなバックグラウンドを持った方が取得し、その知識を活かして活躍されています。バックグラウンドは違えどCHEを取得した目的は同じ。設備環境の安全な維持管理を通して患者さんの安全な療養環境を提供できるように日々努力されています。これを機に、皆様もCHEの取得に挑戦してみませんか?合格率は例年80-90%ですので、関心のあるどなたでも合格のチャンスはあります。具体的な過去の試験問題の例題と解説は次回特別にこっそり教えますので参考に!

CCE

2021/08/24

病院の水と電気の話 ―病院設備設計ガイドライン-

病院は「水」を大量に使用するという特殊性がありますが、どのくらい使用されているのでしょうか。2009年の調査では病床1床あたり一日1000リットルでしたが、近年は1床あたり一日540リットルという調査結果があるそうです。この10年で減少した背景には、節水器具の導入、患者さんの入浴形態の変化(浴槽使用場面の減少)、洗濯等のアウトソーシング、ディスポ製品の増加(洗浄しない)などが考えられます。

300床の病院では一日162トンの水が使用され排水されるということになりますが・・・イメージはつきにくいですね。

「電気」の対象は照明、動力、通信などです。電気設備が適切に設置され安全な維持管理ができていないと、照明はもちろん、命に係わる医療機器、ナースコールシステムや緊急の院内コールにも危険を及ぼすことになります。医療ガスや空調にも影響があります、これは大変!

病院設備の大きな柱が「水」と「電気」です。当協会ではこの分野の専門家チームによりガイドラインを作成してきました。「病院設備設計ガイドライン(電気設備編)」と「病院設備設計ガイドライン(衛生設備編)」は最新の法や規格、情報を丁寧に読み解き2021年3月に改訂版を発刊したばかりです。

病院の設計・建築に係る方、設備の維持管理に係る方、病院で業務をする方に役に立つ情報満載です。

当協会のホームページでも概要と目次を見ることができます。ご覧ください。

https://www.heaj.org/pdf/eisei-2021.pdf(衛生設備編)

https://www.heaj.org/pdf/denki-2021.pdf(電気設備編)

毎年のように被害を繰り返している水害、この対策に関する項目もありますよ。該当ページをチラ読み紹介します、どうぞ。

広報委員 K.S

2021/08/04

ビッグサイトで会いましょう!

こんにちは。

日本医療福祉設備協会のホームページをご覧いただきありがとうございます。

皆さまに、この協会のことをもっと身近に知っていただきたく「あなたのそばの設備協会(HEAJ)」のページを開始することにしました。当協会の広報委員会のメンバーが担当します。お付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。

今回が第一回目です。

まず、準備が佳境に入っている学会の紹介から。

昨年の学会は初のリモート開催となりましたが、今年の記念すべき第50回日本医療福祉設備学会は万全の感染防止対策のもと、11月25,26日東京ビッグサイトで開催します。

医療・福祉に係る人、建築・設備に携わる人、そこで活躍をする人、そのサービスを享受する人など、広い範囲の多岐にわたる職種が一堂に会するのがこの学会の特徴です。

昨年は、COVID-19に関する最新情報や実態の報告をタイムリーに発信しました。今年はさらにこれを深めた検討をしていきます。キーワードは、地域医療体制・感染対策・BCP・SDGs・・・です。 プログラム委員の構成をご覧いただくと、どのような特徴の学会かわかりやすいかも知れません。

詳細は学会ページをご覧くださいね。新しい情報を次々と掲載していきます。

「HOSPEX

Japan2021」は学会併設の企業展示会です。広い展示会場で、新しい多様な情報に出会うことができますよ。どうぞお楽しみに!

東京ビッグサイト会議棟からの東京湾の眺めもステキです、これも楽しみ!

広報委員 K.S